从“曹雪芹小道”看中国传统文化热:一条幽径、百年文脉

新华社北京5月22日电(记者吴文诩)在文创商店的展架上,“刘姥姥”卤蛋、《红楼梦》日历和盲盒等主题产品持续热销;移步户外,身穿校服的中学生三五成群穿行于“曹雪芹小道”,在“芹圃学坊”和“芹溪茶舍”前合影留念……近日,记者来到国家植物园内的曹雪芹纪念馆,发现馆内外涌动起红楼传统文化新热潮。

曹雪芹纪念馆。新华社发

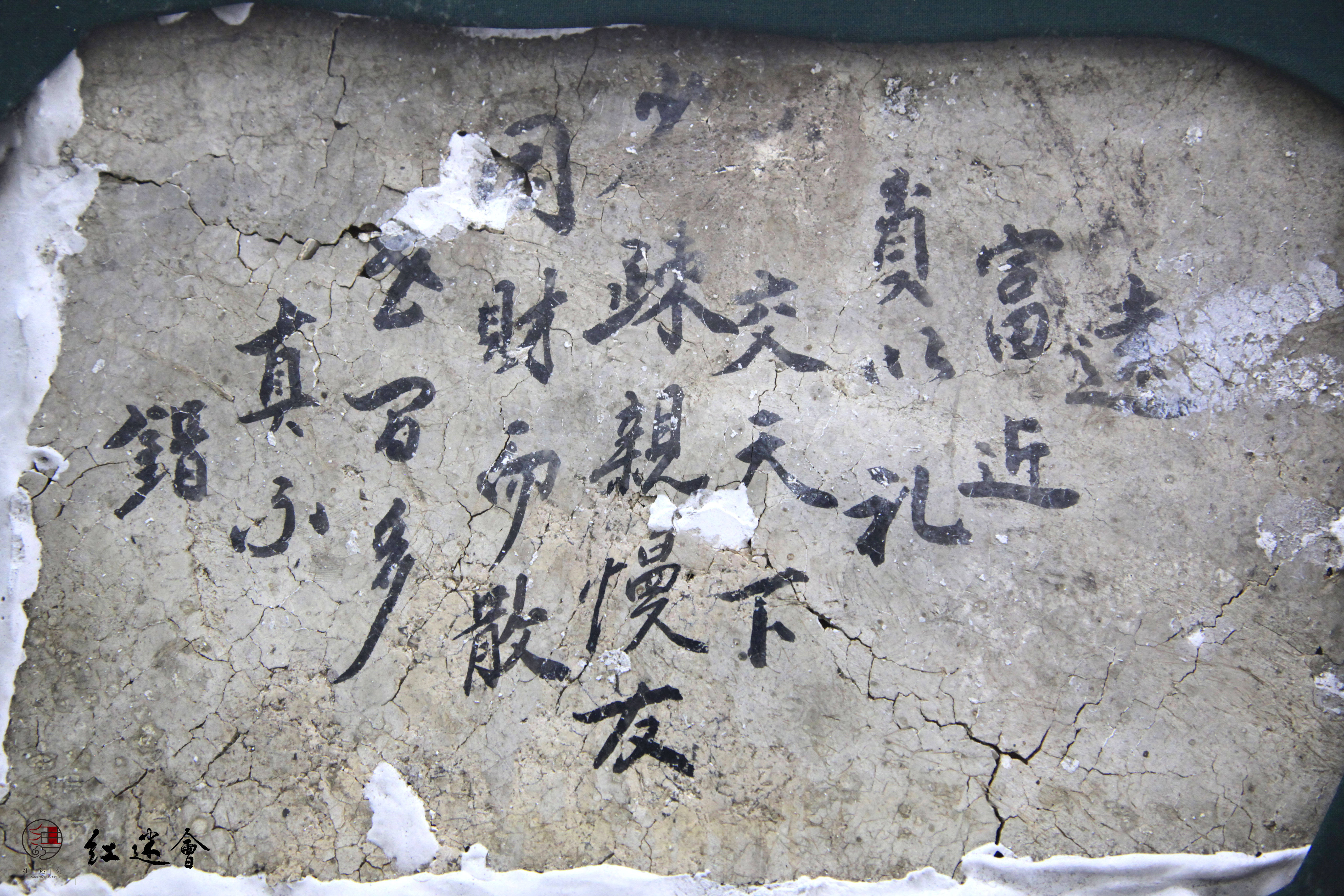

记者见到,曹雪芹纪念馆是一个典型的清代三进四合院,古朴雅致。1971年4月,老宅主人在修缮房屋时意外发现墙皮下的菱形题壁诗——“远富近贫,以礼相交天下少;疏亲慢友,因财而散世间多。真不错。”其字迹和落款“拙笔”引发学界震动。经著名鉴藏家张伯驹鉴定,墨迹为乾隆年间遗存,与曹雪芹在西山居住的时间高度吻合。此后,随着百年黄松木书箱等曹家文物相继现世,最终推动这座老宅挂牌成为全国首家以纪念曹雪芹和《红楼梦》为主题的纪念馆。

曹雪芹纪念馆的题壁诗。新华社发

北京曹雪芹学会编辑周哲介绍,据史料记载,因遭遇家庭变故,时仅十三四岁的曹雪芹跟随家族自金陵迁回北京。学者们梳理发现,他先于咸安宫官学研习旗人礼制,又曾短暂任宫廷侍卫,遍历三山五园的皇家气象。不久之后,他却决然辞去俗务,隐居于西山黄叶村。曹雪芹在香山居住期间,经常于古道往返,拜访朋友、为百姓看病,此后更是在西山故居著书创作,这些古道便被后人称作“曹雪芹小道”。