CPU市场变天?英伟达AMD同时加码,Arm PC要爆发?

前段时间,英伟达的 Arm 架构 PC 处理器曝光,两款代号分别为 N1X 和 N1 的处理器被指将在 6 月份的台北电脑展上正式发布,这也是英伟达旗下首款 CPU 芯片。可以说,在 N1/N1X 系列处理器发布后,英伟达终于与 AMD、英特尔一样,成为 CPU/GPU 双栖的 PC 芯片厂商。

用 Arm 架构芯片填补 PC CPU 产品线的缺失,可能是英伟达早就想好的计划。毕竟早在十多年前,英伟达就发布了基于 Arm 架构设计的 Tegra 系列芯片,甚至一度成为智能手机的主流芯片之一,只是随着英伟达将研发重心放到 GPU 市场,手机市场就逐渐成为弃子(Tegra 系列倒是一直在更新,只不过转向掌机市场)。

图源:英伟达

虽然手机芯片的研发计划被搁置,但是英伟达与 Arm 的合作其实一直没有停过,只是重心转向服务器领域。甚至在 2020 年时英伟达一度出价 400 亿美元意图收购 Arm,最终因为未能通过反垄断审查而被叫停。

可以说,对于英伟达突然端出一款 Arm 架构的 CPU,小雷是丝毫不意外的,早在英伟达被曝光正在推进消费级 CPU 研发计划的时候,我就猜测大概率是 Arm,后续透露出来的消息也佐证了这个猜测。毕竟 x86 架构的授权一直被英特尔和 AMD 拿捏得死死的,想进军 PC 市场的话,Arm 架构几乎是最佳的选择

而在英伟达的 Arm CPU 曝光后不久,另一款 Arm CPU 也被曝光,来自 AMD 的 Sound Wave(声波),预计发布时间为 2026 年。至此,PC 芯片三巨头里,已经有两家掏出了 Arm CPU,并且给出了明确的上市时间,一时之间貌似就只剩下英特尔在 " 孤军奋战 "。

英伟达的 Arm,性能有点糟?

虽然英伟达的 N1/N1X 系列还未正式发布,不过网上已经曝光了不少相关信息,足够我们对其性能表现进行初步分析。首先来看看泄露的 GeekBench 跑分,最早的一张跑分截图显示,这款代号 N1X 的芯片单核得分为 1169,多核得分为 2417。

图源:geekbench

从跑分成绩来看,与 x86 架构的 i7-7600U 非常接近,后者作为一颗 2016 年发布的移动端旗舰处理器,可能想不到在 9 年后还会有自己出场的一天。不过,早期曝光的 N1X 测试版本显然存在一些问题,作为一款四核处理器,实际测试时却是在双核双线程状态下进行的,而且主频只有 3.2GHz,与目前曝光的主频有一定差距。

以此推断,N1X 的整体性能应该会比曝光的数据高出不少,其中多核得分可能超过 5000,单核得分应该在 1300-1400 之间。如果以这个数据为准的话,那么 N1X 的性能将直接跃升到锐龙 5 5500U 的级别,与最新的主流 x86 处理器差距将缩小至 4 年,其性能满足日常使用毫无压力。

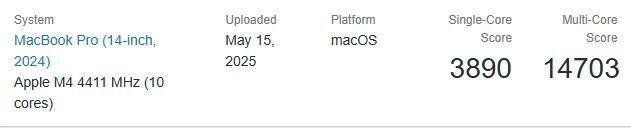

我知道肯定很多人好奇英伟达的 N1X 与苹果的 M 系列相比有多大差距,那就还是以 geekbench 跑分为例,小雷检索到的数据是苹果 M4 标准版的单核得分为 3890,多核得分为 14703,机型为 MacBook Pro。整体来看,单核与多核性能的差距都在 3 倍左右,基本上是没什么胜算的。

图源:geekbench

那么与高通的骁龙系列对比呢?以 X Plus 8 核版为例,其单核得分为 2387,多核得分为 11443,差距也在两倍以上。而且,X Plus 8 核版是骁龙 X 系列处理器里的最低配,顶配版的 X Elite 多核得分超过 14000。

从横向对比的结果来看,英伟达的 N1X 在当下的 Arm PC 市场并不占优,难以与其他厂商在中高端市场竞争。根据目前海外媒体曝光的信息,英伟达的 N1X 将会在今年四季度开始出货,2026 年量产,而定位更低的 N1 则要等到 2026 年才会开始出货,预计早期产品将主要面向中低端的 PC 市场。

不过以上信息也只是根据 geekbench 曝光的数据推测,并不代表英伟达 N1X 的真实性能,具体数据还请以官方数据为准。

而且,英伟达似乎还藏了一手,此前 geekbench 的数据库曾经出现过一款代号为 GB10 的处理器,采用 Arm 架构设计,3.9GHz 的主频 +20 核,并以 10 核 10 线程的模式夺得了单核 2960,多核 10682 的成绩。

图源:geekbench

虽然单核得分仍然低于苹果 M4,不过已经超过了骁龙 X 系列,而且多核性能显然还没有完全发挥出来。而在后续的数据库检索中,其实可以看到代号 GB10 的芯片测试分数波动很大,单核得分最低仅为 1909,最高可达 3000,多核得分也是如此,最低 8260,最高为 10682,可见 GB10 大概率还处于早期测试阶段,尚未彻底定型。

但是从性能得分来看,GB10 的潜力确实很大,单核及多核性能都已经可以与顶级 Arm/x86 架构的处理器媲美,只是考虑到高达二十核心的设计,其功耗显然不是为移动端 PC 准备的,更有可能用在桌面端 PC 或工作站级别的产品线上。

从目前曝光的信息来看,英伟达至少准备了三款 Arm 处理器,将在今明两年陆续上市,并且囊括高中低端不同的市场,布局和产品思路都十分清晰。

那么 AMD 的 " 声波 " 又是什么情况呢?目前已知的信息是将在 2026 年量产,并且首发于微软的 Surface 产品线(微软还真是 Arm 好友),将采用台积电 3nm 工艺,大战 RDNA 3.5 iGPU,除此之外就没有更多的信息透露了。

图源:AMD

以目前的信息很难分析出什么有用的数据,只能说 AMD 曾经在 2014 年规划过一个 x86 与 Arm 共通的计划,用户只需要购买一套主板,就可以根据需要选择 x86 或者 Arm 处理器。

未来的 AMD 是否会复活这个计划?AMD 的 Arm 处理器又能否再创锐龙系列的辉煌呢?一切的问题答案可能只有等到明年才会揭晓。

Arm PC 势不可挡?

在去年的联想 Tech World 2024 大会上,英特尔、AMD、联想、戴尔、微软等多家企业宣布正式成立 "x86 生态系统顾问小组 ",成立该小组是为了统合 x86 架构的研发力量,应对来自 Arm 架构的竞争压力。

不过,大家显然都各怀心思,先不提各个笔记本电脑厂商已经推出了多款搭载 Arm 处理器的产品,谷歌、微软也在持续投资 Arm 处理器的研发业务。其中,谷歌早已推出 Tensor 系列芯片,并将其用于自家的 Pixer 系列手机上,微软的 Arm 服务器芯片也在紧锣密鼓地赶进度。

图源:谷歌

当然,终端厂商和系统厂商们 " 三心二意 " 也很正常,但是芯片厂商们也跟着入局,味道就有点不对了。早在 2023 年英特尔就与 Arm 签署了一项涉及多个领域的合作协议,只是暂时还没有实际芯片产出,考虑到英特尔最近两年的状况,倒也可以理解,至于 AMD 和英伟达就不用说了,前面小雷刚解读完。

x86 架构虽然还是 PC 领域的主流架构,但是 Arm 的崛起势头已然不可阻挡。诸如联想等主要的 PC 厂商从去年就开始频繁布局 Arm PC 市场,其产品线已经覆盖多个价位,可以说目前阻挡 Arm PC 份额进一步增长的只有用户认知度和生态。

对于 PC 厂商来说,有苹果的 Mac 生态作为样板,大家对于 Arm PC 未来的发展形势其实没有太多的担忧,问题只在需要多长时间进行市场和生态的建设。

在我看来,随着 AMD、英伟达、高通、英特尔等主流芯片陆续入场,Arm PC 的生态必然迎来加速,乐观预计可能在三年内就会占据相当一部分的市场。特别是 Arm 在 AI 领域的优势使其也非常适合作为 AI PC 的核心,考虑到 AI PC 将会是未来 PC 的绝对核心,市场预期都是可遇见的。

事实上,英特尔、AMD 等厂商的动作,已经说明 Arm 作为 PC 芯片的未来确实是一片光明,Arm 架构也将在 PC 市场占据更重要的位置,与 x86 架构形成更直接、更激烈的竞争。