三重危机!多名小米车主要求退车,雷军遭遇创业“至暗时刻”

买车用车就找 SUV 大咖

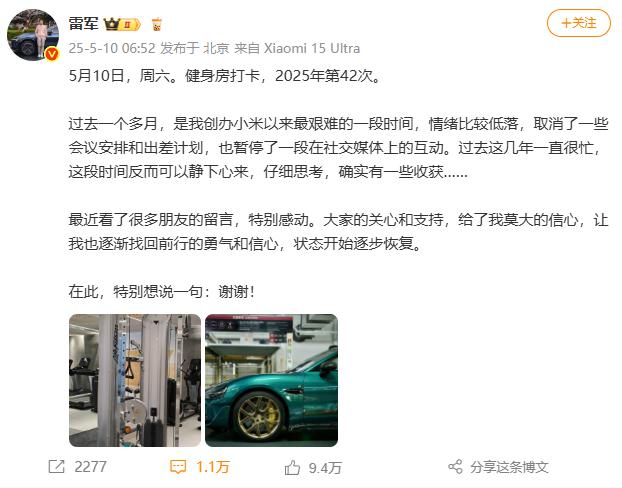

5 月 10 日,小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军在微博发文,透露自己过去一个多月经历了 " 创办小米以来最艰难的时刻 ",情绪低落至暂停会议、出差和社交媒体互动。

尽管他表示已逐步恢复状态,但外界注意到,小米汽车正深陷一场由产品争议、舆论风暴和车主维权交织的危机。雷军还没有走出 " 至暗时刻 "。

三重危机冲击品牌公信力

过去一个多月,小米汽车接连遭遇三起重大负面事件,形成了一波未平一波又起的舆论风暴,使其品牌形象和市场信任度遭受严峻考验。

先是安徽高速事故,尽管事故责任尚未明确,官方强调并非产品质量问题,但舆论矛头直指小米 SU7 的智能驾驶系统可靠性,事故造成的恶劣影响已经在消费者心中种下了不安的种子。

紧接着爆发的 " 工时门 " 争议更是雪上加霜。小米被曝要求员工 " 日均工时不低于 11.5 小时 ",引发外界对其企业文化和员工工作环境的批评,让以 " 和用户交朋友 " 著称的小米品牌形象蒙上阴影。

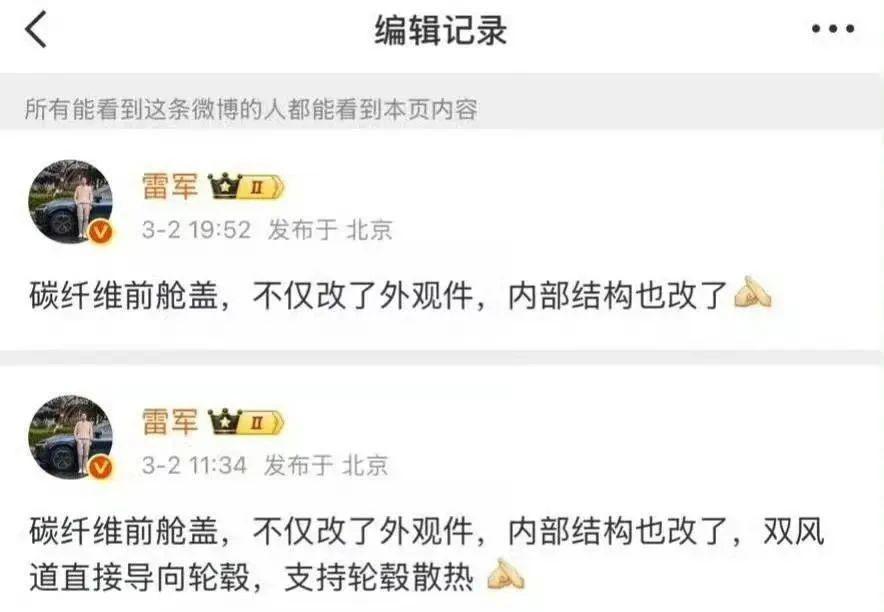

而最严重的当属 SU7 Ultra" 减配门 "。在 SU7 Ultra 发布之初,小米官方和雷军的描述中,选装价格 4.2 万元的碳纤维双风道前舱盖 " 黑科技满满 "。雷军提到:"" 碳纤维前舱盖,不仅改了外观件,内部结构也改了,双风道直接导向轮毂,支持轮毂散热。" 尽管后续他删掉轮毂散热部分,但保留了内部结构更改的说法。

然而首批车主提车后,多位博主用鼓风机对前机盖开口进行测试。发现前舱盖上纸巾纹丝不动,气流未通过所谓的 " 贯穿风道 "。拆解对比显示其内部结构与普通版几乎一致。这与雷军此前 " 黑科技满满 " 的宣传形成强烈反差,让消费者感到被误导。

面对质疑,小米汽车于 5 月 7 日晚紧急回应。小米表示,碳纤维双风道前舱盖,碳纤维整体使用面积达到 1.73㎡,给整车带来了 1.3kg 的减重。在满足复刻外造型的需求之外,还提供了部分气流导出和辅助前舱散热功能。小米承认,此前信息表达不够清晰,对此深表歉意,将采取以下措施:对于未交付的订单,将提供限时改配服务,可以改回铝制前舱盖;对于已提车、和在本次限时改配结束前选配碳纤维双风道前舱盖的锁单用户,将赠送 2 万积分以表诚意。

车主联合维权要求退车

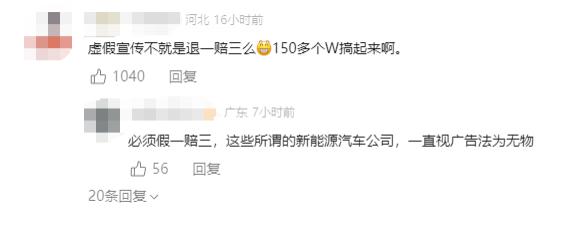

对于小米的回应,消费者并不买账。网络上充斥着大量负面评论,诸如 " 虚假宣传不就是退一赔三么,150 多个 W 搞起来啊 "" 小米这次口碑塌了 "" 众泰要是请雷军做营销早就车企前三了 " 等言论层出不穷。

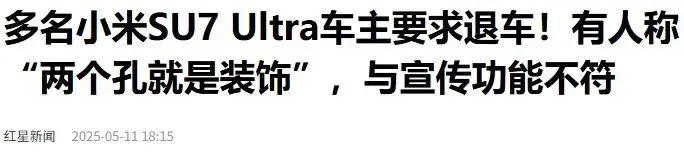

更严峻的是,网上出现了数十名 SU7 Ultra 车主发布的联合声明视频,要求小米汽车退车或给予更高赔偿。视频中,多位车主晒出订单信息,表达对小米宣传与实际产品不符的不满。

这将小米危机推向新高度。目前,小米官方尚未对此事做出回应。

值得注意的是,传统车企似乎正在借机发声。奇瑞董事长尹同跃近日在访谈中表示:" 国内有些企业成立不到 6 年时间,就能造出来好多车,这个对我们来讲是不太理解的。" 这番言论虽未点名,但在当前语境下,很难不让人联想到小米汽车,进一步加剧了行业对小米汽车的质疑。

YU7 如何修复口碑

4 月 27 日,有博主爆料称,小米下一款车型 YU7 已经进入试生产阶段,主要用于展车和进行测试。在 YU7 缺席上海车展时,小米集团公关部总经理王化回应称:YU7 上市发布时间并未改变,依然是之前雷总预告的今年 6-7 月。

从市场竞争来看,SUV 市场本就竞争异常激烈,特斯拉 Model Y、问界 M5 等车型已经在市场上站稳脚跟,积累了大量的用户和口碑。而小米汽车当前面临的信任危机,让即将推出的 YU7 也面临着诸多挑战。消费者在选择购买新车 时,必然会更加谨慎,会对小米汽车的技术可靠性、产品质量以及宣传真实性进行更深入的考量。

目前的情况来看,若无法妥善解决 SU7 Ultra 车主的诉求,维权风波可能蔓延至新车型预售,影响市场信心。毕竟在信息传播迅速的当下,消费者之间的口口相传和网络舆论的影响力不容小觑,一旦负面形象深入人心,新车型想要打开市场将难上加难。

结语:雷军的 " 最难时刻 " 何时过去?

雷军在微博中晒出 SU7 照片,并配文 " 继续向前 ",但小米汽车的危机远未结束。

要走出 " 至暗时刻 ",小米需要拿出更有诚意的解决方案,重建消费者信任。毕竟在汽车行业,口碑的建立需要数年之功,而崩塌可能只需一朝一夕。

雷军以及小米汽车,当下需要打一场艰难的突围之战。

免责声明:文中部分图片来自网络,如有侵权,请联系删除!

(本文仅为作者个人观点,不代表《SUV 大咖》立场。)

--THE END--