他用父亲留下的砖,为母亲造了一栋500㎡养老房

2010 年,建筑师王灏回到故乡宁波春晓的海口村,用父亲留下的几万块红砖,盖起一座给母亲的住宅,远远望去,还像一座红色的美术馆。

王灏,海口村的家

2015 年,一条曾经到访海口村的家,当时,以硬朗的红砖、逼近毛坯的室内,服务老人生活的理念,引起热议。" 如果这个房子是高端度假酒店,它是不合格的。" 王灏回应。

" 如果这是给我妈这样 50 年代的人,他们是经历过非常苛刻的物质条件的,空间使用很方便,又能放工具的地方,这是一个 9 级舒适度。"

砖宅内部, 别有洞天

十年过去,这栋房子最大的变化,是已经分不清内与外——屋子从不锁门,村民可穿过长坡道直接走上房顶聚集、活动,它是熟人社会里的一个公共空间。

王灏同济建筑系毕业,在德国斯图加特留学多年,2006 年回国以后,投身乡建

客厅竹编座椅、水泥桌台,如同在村口的大树下,对坐喝茶,一墙之外是母亲自己的田地,柿子树、枇杷树、绿萼梅 …… 引来鸟儿频频造访。

4 月,一条拜访了东海之滨的海口村。

用 15 年的时间造一座会生长的房子

上次一条来拜访是在 10 年前,2015 年。

那时的房子,模样和现在还是不太一样的,只能算是个半成品——没有那么多木头,家具装修和空间流线都只做了一半,面积也没有现在这么大。满打满算,只有一个四五十平的两开间房屋,外加一个 200 多平的院子,仅此而已。

但它更多地反映了我作为一个年轻建筑师的状态:希望做出一个 " 可以不停被改变的东西 "。其实到 2025 年的今天,都还在做着一些改变,它随着村落的生长而生长。

一层客厅空间

一层茶室空间

房子的西边基本上没有开窗,远远看上去,就像一座堡垒一样。但一进来,首先就是一个紫藤覆盖的门洞,穿过弄堂就能到达客厅。中间有一个壁炉,一些梁柱围绕着它穿梭,也是借鉴了明代抬梁式建筑。

这个茶室两层通高,一个中国传统的 " 中堂 " 空间。这里本来应该是放八仙桌的位置,我们做了一些改良:一个水泥台,边上放了几张竹椅子,映射的是我们小时候在户外吃饭时的小桌,现在你还能在乡下看到这样的生活方式。

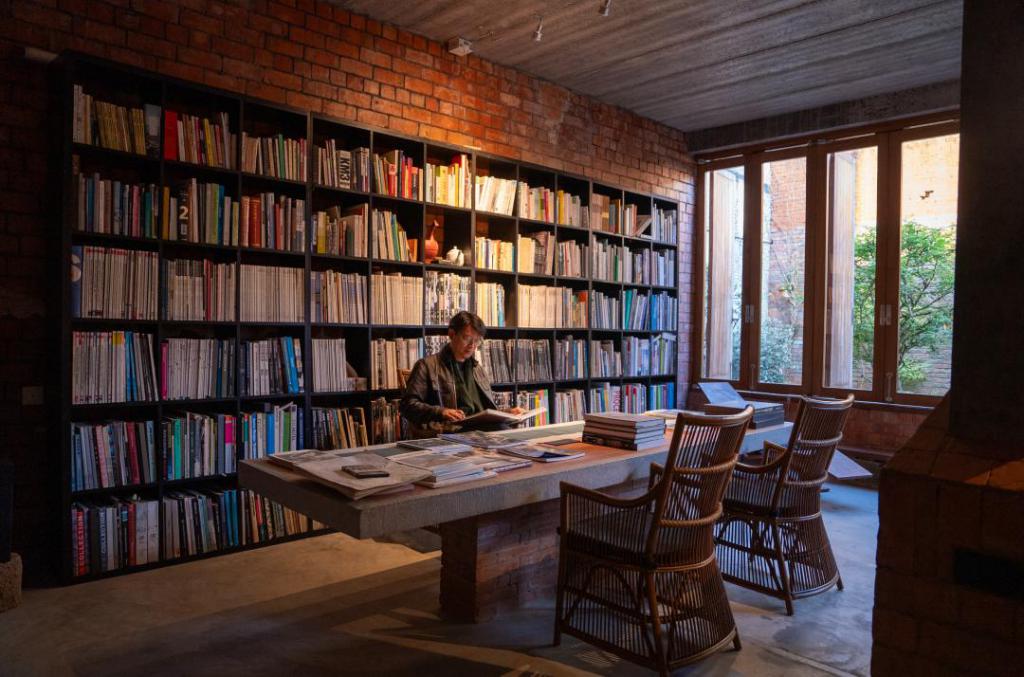

一层书房,与王灏的藏书

书架这边,有一些我大学时候的书,当初楼上没有建好的时候,我写作、画画都在这里。

从二层俯瞰,通透感十足

妈妈腿脚不便,她的卧室在一楼。我的卧室在二楼。

沿楼梯走上二楼,是一个小书房、一个主卧室再加上一个卫浴空间的三件套,也是整个房子 " 最向阳 " 的空间。

屋顶露台,可以眺望山村

而三楼屋顶,则是一个开放空间,这里视线最好,能看到整个村的结构——朝东,是鳞次栉比的村落瓦顶;朝西,是一个浙东乡村的山水田园。

到这里,整个房子的结构也基本到了高潮。

红砖,是这里最大的特色之一

整个房子都是用红砖打造,这些砖块,对我来讲是有深刻记忆的。

在我小的时候,我爸妈是在砖窑厂上班,每次下班都会拉一点砖回家,他们买过来比较便宜。今天 100 块、明天 100 块,日积月累,攒了好几万块砖。

玄关入口,由砖与石砌成

当初决定要造这个房子,我马上就确定:用红砖。虽然我那个时候自己也从来没做过红砖房,而且在宁波乡下,很多人会觉得用砖头造房,就好像毛坯一样。

但我觉得,它是爸妈给我准备的,我一定要把它们用好。

盖起房子的,是三批不同的砖。一层小一点的砖,基本上都是我爸爸积累的,大一点砖是我第二批买的,到三楼的砖,都是第三批在南京买的,因为家里这边的砖窑厂早就被关掉了。

家具,与浙东乡村的气质相映成趣

包括房子里的家具,我也调过很多遍。因为我妈妈平时就住在这里,有时候还会有村民、客人来拜访,这些家具,既要能满足她们这些老百姓的使用,最好又能因地取材。

这些竹椅子,各种各样的很简单的沙发、茶桌台,卧室里面还有宁波传统的老式衣柜 …… 让人很放松。

我觉得中国有一套非常好的实用主义哲学,形成了一种 " 美美与共的包容 ",这些东西在一起,才能让你觉得更美。

半宅半庙的家送给母亲和童年

如果人群对居住空间的舒适度可以分级别的话,我觉得至少可以分成 9 级,从最简陋、最不舒适的房子,到最高端的设计酒店卧室。

而海口村的家,从客观的标准来看,可能只在 3 级,连 4 级 5 级都不一定到。所以说我经常叫它 " 半宅半庙 "。

在王灏眼里,这并不是一座世俗意义上 " 最舒适的家 "

但对我妈妈而言,故事又不一样。

她们那代人,是经历过非常苛刻的物质条件的,这幢房子空间使用很方便,还能在各种地方放工具、堆植物、堆蔬菜,她就已经非常满足了,这是一个 9 级的舒适度。

母亲忙碌的一天

平时她自己在家,基本上是 6 点左右就起床了,先洗衣服,然后去田头干活,中午回来烧饭。吃完饭,下午再去忙一忙,到四五点回家。这就是她的一天。

盖这座房子,我妈妈出了主力的:工地组织、记工、找人接材料、收付钱 …… 都是她干的活。所以她对宅子是有感情的,这 10 年来每次有点小变动,一定是她最积极。

海口村

我是 70 后,小的时候农村是非常美好的,山好、水好、天好,夏天随处能看到萤火虫。那个时候也没有饿肚子的记忆,虽然没什么特别好的东西,但吃饱穿暖还是没问题的。

上中学的时候,我特别喜欢住在外婆家,都不愿意回自己的房子。因为我外公是个非常好的小木匠,做凉床做得特别好,我就觉得我外婆家的气质比较文雅,那房子是有灵气的。

木质装饰,在砖宅中随处可见

所以回过头做这幢房子,我新加了很多木头,都是不打磨的,摸一下这扇门,都能感受到上面的燥感。

我觉得只有在乡村住宅,才能有这样难能可贵的机会,去做这些 " 胶卷感很强 " 的东西。

客厅壁炉,墙上壁画出自画家潘小荣

包括整幢房子,都是没有空调的,我只在客厅中间放了一座壁炉。按建筑师森佩尔的说法,它是建筑四要素(壁炉、屋顶、墙体、高台)中重要的一员。一个家里面什么都可以没有,连家具都可以没有,但壁炉要有。

因为我小的时候,冬天一家人就是围在柴火灶边上,等柴火灭了,就把灰闷起来拿到床柜下面,然后大家继续聊天。大概 3 平方的一个火柜,坐着十几个人,一直聊到睡觉。

所以我说,我这个人没有任何孤独感,因为我体验过了人世间最美好的交流场景。这就是我对于火、对于家的记忆。

一幢私宅 " 大门敞开 "

通过长长的坡道,人们能直接走上屋顶

这幢房子现在,外人可以随时进来。

从大门进来直接右转,是一条长长的坡道,不用进客厅,直接连到楼上。这条上坡路用的是鹅卵石为底,和屋外村路的材料是完全一样的。

沿坡道而上,能直接路过 " 屋内展厅 "

到了二楼,会经过一段通廊,在这里我做了一个小小的展厅,挂了一些摄影作品,中间还有建筑的模型。然后转过去,就到了卧室的窗外。

半开放的二层卧室

我的窗帘都是半透明的,不进入也可以 " 窥探到 " 一些主人的空间,就是想让这座房子变得更加开放。

再转到楼顶,现在这里又是一个新的茶室,村民可以在这自己交流,我们都基本不管。房子造好之后,就已经有很多小朋友会跑上来,尤其是暑假的时候。

我还想说,未来可能在门口放个牌子:早上 8 点到晚上 6 点开放。你可以随时推开大门走上去。我希望它能成为一座熟人社会里的开放式建筑,就像村里的生产队厂房一样,随时可进。

外人在王灏的家,穿行、拜访

这样一个灵感,其实受到了德国斯图加特美术馆的启发。它是一座城市的美术馆,但却设计了一条非常开放的步道经过核心中庭,把中堂也贡献给了半户外的空间。

当年我在那里学习、生活了 4 年左右,它对我来讲是最重要的一个建筑,比我在课堂上学到的东西还多很多。

因为私宅,在大部分老百姓眼里是大门紧闭的,尤其是到了现代社会,甚至变成了 " 老死不相往来 " 的居所。但我觉得海口村的家不太一样。

海口村的村民日常

我妈妈是 50 后,今年也七十二三了,像她这个年纪在村里面生活的人,至少还有百八十号。其实大家都很熟,一到夏天,河道边上是坐满了人的,有些在跳迪斯科,有些在水边散步。

我希望大家都来看看,有可能很多人不见得喜欢(宅子的设计),甚至有些人会批判,但我觉得挺好,因为只有一个对大家而言新鲜的、有陌生感的东西,大家才会有探索的欲望。

被紫藤覆盖的家

海口村的这座宅子盖了 15 年,有思维的变化、有材料的变化,也有空间的变化,就好像充满了各种各样的所谓 " 考古学家的东西 "。

可能再过 10 年过来,你会发现,这个房子又变样了,那个时候我就已经快 60 了。

这房子伴随我、伴随母亲,走过了两个 30 年的长度。

本文来自微信公众号 " 一条 "(ID:yitiaotv),自述:王灏,编辑:夏尔,责编:陈子文,36 氪经授权发布。