三河“颜色净化运动”落幕:城市暴力“整容”碾压商业文明

河北省三河市的街道在 2025 年的春寒中披上了一层怪诞色彩。

源自去年底《三河市城市规划建设管理导则》的广告牌匾设计引导,在今年 4 月经城管部门演绎成强制执行的 " 颜色净化运动 " ——临街商铺红、蓝、黑三色招牌遭遇全面封杀。据商户反映,强制更换令以突击执法方式推进:蜜雪冰城标志性的红底招牌被刷成刺目绿色,五金店黑底黄字标识深夜遭拆除,数十家商户在未获任何补偿的情况下被迫自费更换。

三河市政府网站

这场行政美学改造运动的荒谬性,在三河市市场监管局负责人约谈商户的现场录音中暴露无遗。其宣称 " 红色令人烦躁,蓝色过于俗气 " 的色彩玄学背后,是打造 " 学院风 "" 国际化 " 街景的行政指令。

在这场 " 色彩净化运动 " 中,店铺褪去的不仅是漆色,更是市场主体的尊严,权力的触须正在越过公共治理的边界,试图以行政美学取代市场法则。

三河市城市规划建设管理导则文件首页

央媒介入调查后,廊坊市联合调查组 4 月 15 日通报确认问题属实,市委主要负责人被免职,但 173 字的官方通报全文充斥着 " 依法追责 "" 健全机制 " 的程式化话术,却对 " 禁色令 " 的决策链条、文件效力、经济损失、赔偿方案等核心问题三缄其口,这种应激性回避反应,使得这场闹剧始终笼罩在迷雾之中。

自从三河街道的蜜雪冰城被迫披上绿色新衣,城市的毛细血管里就开始流淌荒诞的汁液。这座毗邻北京、以 " 环京第一城 " 自居的县级市,其匪夷所思的城市治理思路——行政强制执行的 " 禁色令 ",既腐蚀着法治政府的基本肌理,又灼伤了市场经济的内在机理。

据《三河市城市规划建设管理导则》所载," 红蓝黑三色 " 限制条款被归为 " 指导性意见 ",却在执行中异化为强制标准。这不禁让人心生疑惑:" 指导性意见 " 是依照什么决策程序由谁 " 指导 " 出台的?参考标准又是如何尺度畸变为强制标准的?这种荒谬绝伦的指令为何能一层一层不打折扣高效执行的?

我们未必能索得答案,我们仅能看到,在权力审美的指挥棒下,城管执法车成了游走的剪刀手,红蓝黑三色被划入意识形态光谱中的危险分子。商户回忆称,拆除队行动迅速、雷厉风行,掀翻广告牌的速度堪称高效。这份裹挟着 " 学院风 "" 国际化 " 外衣的审美霸权,实则暴露出权力美学特有的虚妄——当领导口中 " 火红象征烦躁 " 的玄学论断,成为城市治理的指南针时,行政决策不啻于一场行为艺术,其严肃性和权威性早已荡然无存。

要知道,拆除队伍的液压剪割断的不仅是广告牌的龙骨,更是契约精神的经脉,毕竟拆红涂绿不是在自家客厅阳台,也不是市政马路的公共空间,而是无数商家们的 " 私人资产 ",当 " 指导性意见 " 在权力重力下坍缩成执行纲领,何谈市场主体拥有经营自主权?

据实地商户反映," 禁色令 " 让单店更换成本增加 3000 至 8000 元不等,这笔额外支出无疑是对广大商户在经济复苏期的一场重创。更需警醒的是行政决策的 " 涟漪效应 ":蜜雪冰城的红白标志被强制 " 漂绿 " 后其品牌资产折损又如何估量?

三河市以行政暴力强推色彩禁止,实则是以 " 干净 " 为名对城市生命力的阉割。当红色也被归入 " 低俗色谱 ",我们不得不追问:谁在定义何为高雅?

这令人忆起几年前某南方城市 " 统一黑白招牌 " 的闹剧,当市井烟火被格式化为殡仪馆美学,最终在舆论风暴中黯然收场。权力之手总在重复同样的历史脚本:将街道当作画布,却忘却每个店铺招牌都是市场经济演进的鲜活细胞。

面对舆论鼎沸,三河市行政体系的沉默则构成了更大的次生伤害。从 4 月 11 日媒体追踪到 15 日官方通报,五日缄默万籁阒然——不是无力应对,而是傲慢使然。这种 " 非暴力不合作 " 式应对,是行政体系应激反应的深层病灶,当舆情海啸来袭,第一反应不是自省而是自保,不是切割病灶而是切割信息。

三河市发布的《三河市城市规划建设管理导则》,在公示阶段既未召开专家论证会议,也未设立公众意见征询通道,直接暴露基层治理中 " 闭门决策 " 的顽疾。当河北省政府正在大力推进政务服务 " 一窗通办 " 改革时,三河市的 " 禁色令 " 却以反方向冲刺。" 禁色令 " 实则是对城市的暴力 " 整容 ",是将城市形象改造异化为官员个人审美偏好的具象化操演,是权力意志对科学论证的僭越,是决策程序的程序性空转。

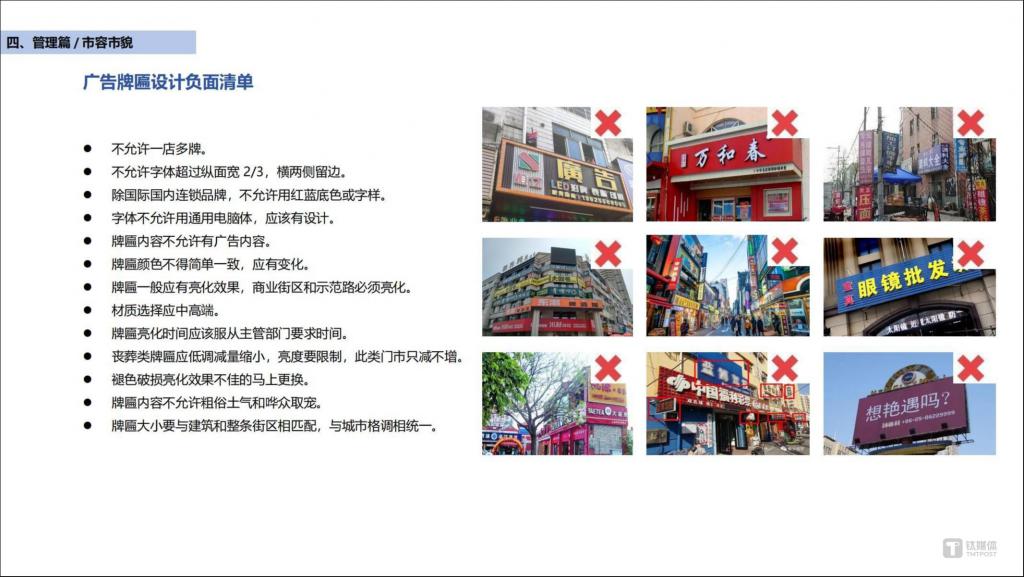

三河市城市规划建设管理导则文件内文

《三河市城市规划建设管理导则》共 159 页,若细看," 禁色令 " 还不是最吊诡的。商铺牌匾的字体宽度、字体规格、牌匾材质等级、牌匾亮化时间、破损更换……均被清晰严格管理了起来。甚至伴随 " 禁色令 " 共生的还有一条歧视性明显的违反公平竞争的条款—— " 除国际国内连锁品牌,不允许用红蓝底色或字样。"

《三河市城市规划建设管理导则》第四部分管理篇 / 市容市貌部分原文摘录:" 不允许一店多牌。不允许字体超过纵面宽 2/3,横两侧留边。除国际国内连锁品牌,不允许用红蓝底色或字样。字体不允许用通用电脑体,应该有设计。牌匾内容不允许有广告内容。牌匾颜色不得简单一致,应有变化。牌匾一般应有亮化效果,商业街区和示范路必须亮化。材质选择应中高端。牌匾亮化时间应该服从主管部门要求时间。丧葬类牌匾应低调减量缩小,亮度要限制,此类门市只减不增。褪色破损亮化效果不佳的马上更换。牌匾内容不允许粗俗土气和哗众取宠。牌匾大小要与建筑和整条街区相匹配,与城市格调相统一。"

住建部《城市户外广告和招牌设施技术标准》明确规定,户外广告管理应以安全性、协调性为准则,从未赋予行政机关随意划定颜色禁忌的权力,三河的莽撞,在于误将《城市规划建设管理导则》当作现代版《营造法式》。那些冠冕堂皇的 " 去红去蓝 " 理论,不过是黄粱美梦里的权力呓语。

住建部《城市户外广告和招牌设施技术标准》

法治政府的密码藏在《行政许可法》第十二条和第十三条的红线里。当商户依照《个体工商户条例》自由选择招牌色彩,行政力量借 " 市容优化 " 之名横加干涉,实乃僭越公权法定的幽暗操作。新华网直斥其 " 奉行鸵鸟思维,无助于化解质疑,无助于修复形象,更无助于汲取教训。若是连面对问题的勇气都没有,何谈纠错?又如何服众?",正是穿透表象的精准论断。

新时代公共治理本应更具应变智慧,但在三河的剧本里,舆情监测系统仿佛宕机,现代治理的困境凝跃然纸上——终究还是活成了自己曾在各种会议上痛批的形式主义的反面教材。

招牌不仅是商业符号,也是城市语言的有机组成,更是城市文明的元语言,其颜色更迭史恰是公共治理的活化石。唐宋招幌的素朴、明清匾额的华彩,都在诉说商业文明与权力规训的动态平衡;香港的霓虹森林、东京的银座光海,皆以色彩的多元性构成都市魅力。

解铃还须系铃人。廊坊市委的问责决定只是序幕,真正的变革在于重建行政权力运行的透明规则。从政策制定到执行再到监督问责,重大决策是否充分考量过社会接受度,是否有一套行之有效的压力测试体系,是否在政策执行过程中能够随时进行纠偏校正,是否在监督问责时可以在法治透镜下重现事件的本貌与原色。

营商环境从来不是空中楼阁,它生长在每家店铺被迫撕下的红色墙纸里,沉淀在市场主体对政策稳定性的信任中。行政部门不能一面大谈 " 最优环境 ",一面却上演 " 红蓝恐惧症 ",这不仅是言行割裂的 " 叶公好龙 ",更是对法治的摧毁,对民众期待的背离。

回望历史长河,从北宋王安石变法时 " 市易务 " 对商户的过度干预,到 1980 年代 " 红底金字 " 的集体审美,行政对市井气息的规训从未停歇。但现代治理的真谛在于:让街道的色谱回归市场选择的自然渐变,让权力的画笔止步于公共利益的真实轮廓。

当最后一块绿色招牌被卸下,当三河的广告牌重新绽放多元色彩,我们希望看到的不只是物理颜料的更迭,而是行政权力认知的文明进阶。

毕竟,一个不能容忍红蓝碰撞的城市,如何配得上真正国际化的星辰大海?

城市勃兴的密码与城市治理的真谛,从来不在整齐划一的色卡上,而在民生的温度与市场的呼吸,在多元共生的烟火气里,在权力对于差异性的宽容。这既是改革的初心,亦是文明的刻度,更是对中国城市治理现代性成色的考验。

当治理者学会与市井对话,商业活力自会破土重生。

(本文首发于钛媒体 APP,作者|马金男 )