倒贴千元也要当“一日店长”,反向打工的年轻人到底图什么?

在内卷与躺平交织的 2025 年,年轻人对职业体验的想象正悄然发生转变。

曾经被视为打工人代名词的线下门店,如今却成为年轻人争相打卡的新潮场所。

他们甘愿自掏腰包,甚至倒贴千元,只为体验一天的 " 店长 " 身份。

小红书上," 一日店长 " 相关话题讨论高达 57 万次,活动内容浏览量近 300 万次。

这一现象背后,既是年轻人对传统职场逻辑的反叛,也是品牌营销策略的一次创新突围。

这种模式为何能迅速俘获年轻人的心?在流量狂欢之下,品牌能否真正将热度转化为可持续的商业价值?跟随「克劳锐」的视角,让我们一起来探索。

火爆出圈,从体验经济到情绪消费

在日常生活中,年轻人面临着学业、工作的压力,过着千篇一律的生活,对 " 脱序 " 和创造实际上都充满了渴望。

一日店长模式为他们提供了一个跳出常规的机会,让他们能够暂时摆脱自己的身份,拥有一家属于自己的店铺,哪怕只是一天。

图片源自小红书

年轻人不再满足于单纯的商品购买,而是渴望在消费过程中获得身份认同、社交资本与情感满足。

这种独特的体验区别于传统的营销方式。传统营销往往是品牌单向地向消费者传递信息,而" 一日店长 " 让消费者成为了主角,参与到店铺的运营中。

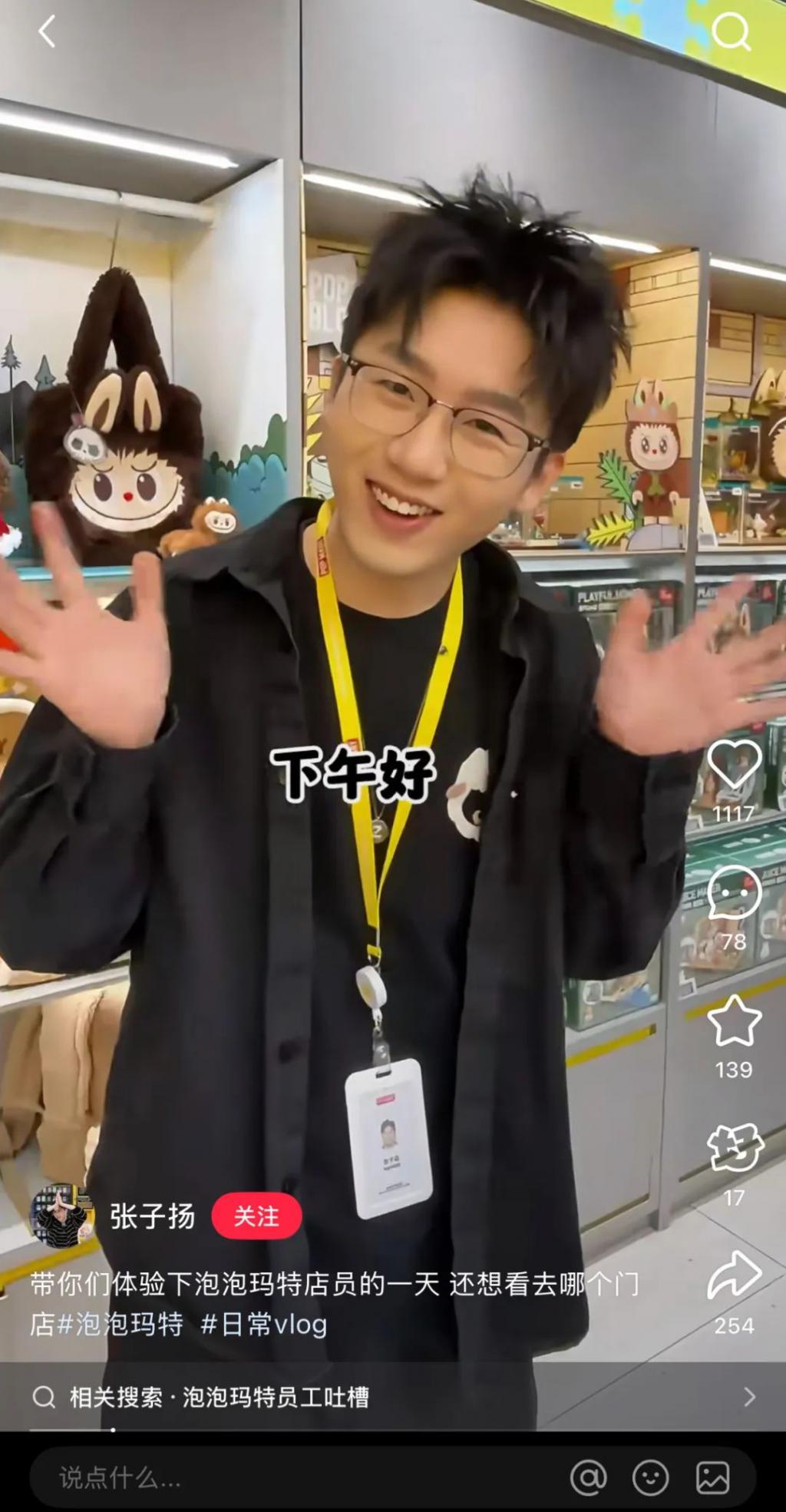

例如泡泡玛特在门店推出小野系一日店长活动。活动招募普通消费者担任一日店长,负责盲盒陈列、新品推荐和玩家互动。

图片源自小红书

报名通道开启后引发热烈反响,社交媒体上相关打卡内容铺天盖地,参与者平均在店时长显著高于普通顾客。

除了新鲜感的驱动,互动性与参与性的设计更是让年轻人沉浸其中。对于年轻人来说,裸辞去体验不同的生活成本太高,追星的场合又太单一且流程繁琐复杂,一日店长则成为了一种性价比极高的选择。

许多品牌会邀请明星、网红与知名 Coser 担任,这让粉丝们有机会与自己喜欢的明星面对面交流互动。

图片源自小红书

例如,cos 第五人格使徒的博主 @李泊琳 在上海静安城谷子店当一日店长之际,该游戏玩家与使徒粉丝纷纷与店长 " 集邮 ",还有粉丝表示专程从南京飞来与博主见面。

打破次元壁的互动,不仅让消费者成为活动的主角,还通过情绪价值输出,将品牌形象从 " 卖货者 " 升级为 " 共鸣者 "。

当新鲜感与互动体验碰撞,话题性与传播性便成为活动破圈的关键。年轻人在参与活动的过程中,会不自觉地将自己的体验分享到社交平台上。

图片源自小红书

他们会拍照打卡,或是记录自己当店长的精彩瞬间,并分享到小红书、微博等平台,或是跟随喜欢的偶像进行抓拍和记录。在这种碎片化的传播中,品牌 LOGO 与理念被高复制性转发,伴随着偶像的 " 颜值 ",一起进入粉丝心中。

以得力超级文具节为例,通过一日店长与 10 大 IP 联动的组合拳,活动首日便吸引超万人到场,相关话题在小红书等平台迅速登顶热搜,线下客流与线上声量形成共振。

图片源自小红书

对品牌的双重赋能,流量与价值共生

一日店长的营销模式最早起源于日本。早在 2016 年 4 月,林志玲就在浪琴品牌盛行时,来到重庆北城天街专卖店充当了一日店长,为浪琴手表站台。除此之外还有 SNH48 的多位团体成员,也曾经为某意大利时尚珠宝品牌线下店出任一日店长。

对品牌而言,一日店长不仅是营销噱头,更是一次系统性品牌资产沉淀的机遇。

在一日店长活动中,想要体验店长生活的素人往往对品牌或店家起到吸引熟客乃至兼职一天的功能,而明星效应与网红引流的力量在吸引流量与增加曝光上则展现得淋漓尽致。

图片源自小红书

明星和网红拥有庞大的粉丝群体,他们的影响力不容小觑。当品牌邀请明星或网红担任一日店长时,会吸引大量粉丝前来门店支持,从而为店铺带来巨大的流量。

图片源自小红书

提升品牌形象与好感度则是更深层的价值。当消费者以店长身份参与产品陈列、服务设计时,品牌不再是冰冷的商业符号,而是可触摸的共创伙伴。

在一日店长活动中,书店、咖啡馆、小酒吧等自带文化信任属性的店铺品牌在这方面表现十分突出。

例如果麦书店推出不少具有连续性的一日店长活动。博主 @Rachel 秋秋秋 不仅分享自己一日店长的工作日常,还推荐携带孩童的家庭关注果麦公众号,共同加入果麦一日店长的体验中。

图片源自小红书

在简单的营销活动中,不少体验者写下店长日记,分享自己与书店的故事,通过一本店长日记,果麦作为连锁性线下书店的空间优势与品牌人性化的理念得以充分体现。

从短期消费刺激到长期用户沉淀,这种模式促进销售,增加了收入。

消费者因对店长的喜爱或对活动的好奇,会产生冲动消费。沉浸式体验有效缩短了消费决策链路,从而增加品牌的收益。因此用户留存才是终极目标。

新玩法背后的隐忧,流量狂欢下的思考

在热潮背后,店长选择与匹配问题成为影响活动效果的关键隐患。

多数品牌为求稳普遍选择颜值较高、拥有一定粉丝基数的博主,这就为大量想要体验不同行业一日店长生活的普通受众关闭了大门。

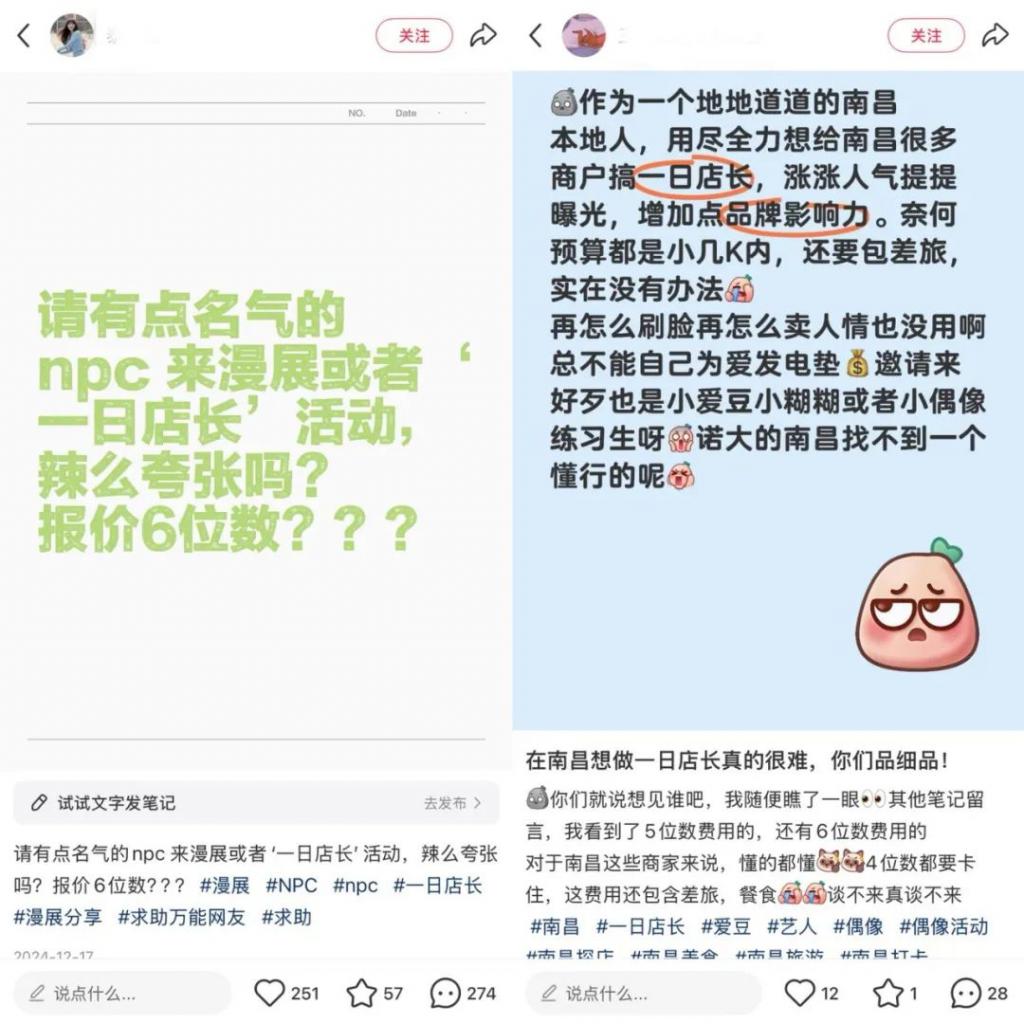

同时,一日店长活动执行的高成本与低收益矛盾也对品牌与 KOL 们提出新型挑战。一方面,粉丝千万的博主在选择线下合作时都会更慎重,他们会考虑活动的调性、品牌的口碑等因素,这使得品牌与顶级博主的合作难度加大。

图片源自小红书

而且头部博主的报价高、档期排期难协调让很多中小品牌望而却步。而粉丝量较小的博主们带来的流量转化有限,大部分消费者为一次性体验,复购率无显著变化。

这种 " 大牌砸钱换声量,小牌投入难回本 " 的现状,让不少品牌陷入营销焦虑。

另一方面,部分品牌为追求流量盲目压低预算,导致体验质量下滑。有博主透露,一日店长的日薪仅 200 元,扣除交通、服装等成本后 " 几乎倒贴 "。

更严峻的是,中小品牌若缺乏 IP 资源或明星背书,即便投入重金也难以复制头部品牌的成功。

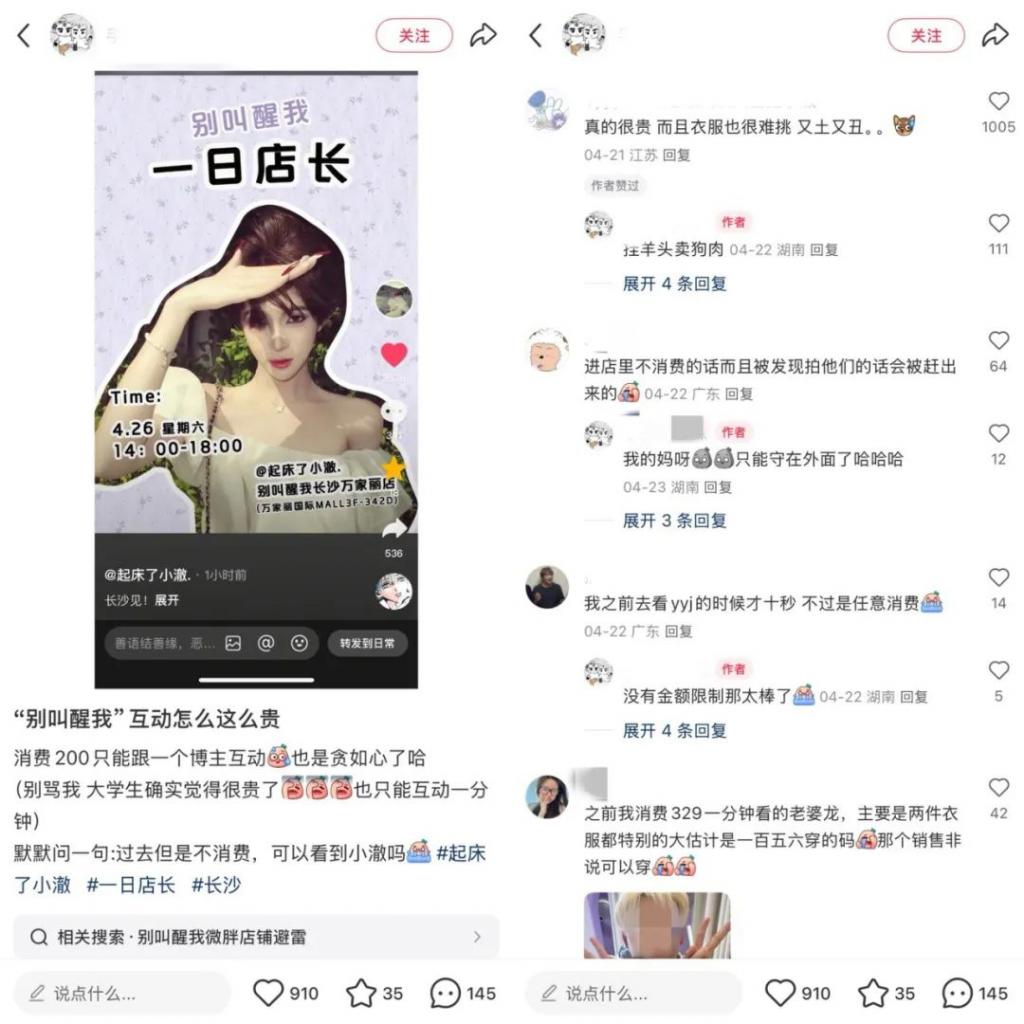

投入产出比失衡,部分门店只能通过提高消费者低消互动门槛来拉回成本,消费者预期管理的失衡,成为门店风险的导火索。

消费者期望与体验落差的潜在风险则是长期隐患,容易形成营销厌倦心理,进而对品牌乃至品类形成负面预期。

当活动宣传过度渲染治愈、自由等情绪价值,而实际体验仅停留在拍照打卡时,消费者可能产生心理落差。

图片源自小红书

小红书上有用户吐槽一日店长活动:互动消费价格高,毫无参与感等。此类负面评价若发酵,对品牌口碑会造成不可挽回的反噬。

写在最后

从情感代偿到社交符号,从价格内卷到创新突围,棉花娃娃现象背后,是 00 后消费观念的深刻变迁。

一日店长模式的出圈,折射出消费市场从功能满足向情感共鸣的深层转向。

消费者在不断探索新的消费场景,而情绪价值已经成为品牌突围的核心竞争力。

品牌若仅将此类活动视为短期引流工具,则可能陷入 " 投入即亏损 " 的困境。

真正的破局之道,在于将一日店长纳入品牌长期战略。

一方面,需建立科学的店长筛选机制,确保其形象、能力与品牌调性高度契合。

另一方面,需优化活动设计,让消费者从参与者进阶为共创者。

更重要的是,品牌需回归 " 人货场 " 的本质,且具备对消费者真实需求的精准洞察能力。

当商业与人心同频,流量方能转化为持久的情感留存。

本文来自微信公众号 "TopKlout 克劳锐 "(ID:TopKlout),作者:小羊,36 氪经授权发布。