92年我去相亲,半路被初中女同学拦住:你别去了,我嫁给你,行不

街角的偶然

"王建军,你别去了,我嫁给你,行不?"

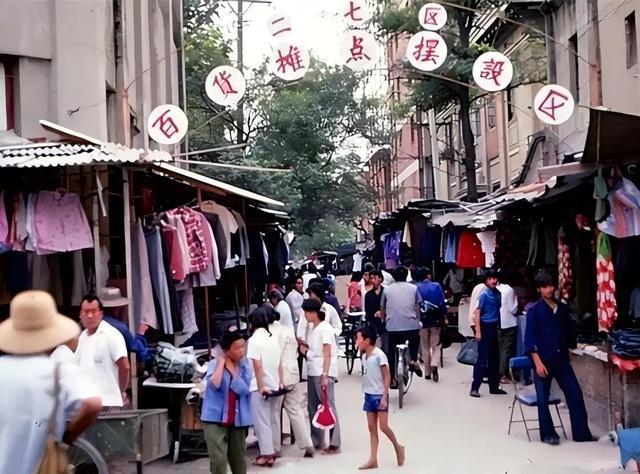

那是一九九二年的春天,我正穿着崭新的的确良衬衫,打算去赴一场相亲,却在街角被初中同窗李小芳拦住。

她穿着一件浅蓝色的纺织厂工装,脸上带着倔强又羞涩的神情,眼睛里闪烁着我读不懂的光芒。

我愣住了,手里拎着的鲜香斋点心盒差点掉在地上,心跳突然加速,仿佛又回到了那个青葱的年代。

"小芳?你怎么在这儿?"我结结巴巴地问,脑子里一片空白。

春风拂过她微微泛红的脸颊,她低下头,轻声说:"我听说你今天要去相亲,我就在这儿等你了。"

我和小芳是从小一起长大的发小。记得那会儿,我家住在北门街的老平房里,她家就在对面的筒子楼。

每天早晨,我们一起穿过晨雾弥漫的小巷,踩着石板路去上学,她总是安静地走在我左边,书包背得端端正正,两根细细的辫子一摇一晃。

上初中时,我经常帮她补习数学,她则给我带来自家炸的麻花和自制的酸梅汤。

那时候的日子虽然清贫,却有着说不出的美好。

家里的老式"红灯牌"收音机每天早上都会准时播放《新闻和报纸摘要》,父亲抽着"大前门"香烟,听得格外认真。

母亲则在缝纫机前吱吱呀呀地踩着脚踏板,为邻居们改衣服,换取一些副食票或者肉票。

1984年,我考上了市里的重点高中。那天,小芳特地来我家门口等我,送了我一支崭新的英雄牌钢笔。

"建军,你一定能考上大学。"她的眼睛亮晶晶的,像是盛满了星光。

我郑重地收下那支钢笔,那是我人生中收到的第一份贵重礼物。

就这样,我们的青春在那个物质匮乏但情感丰富的年代里慢慢流淌着。

每到周末,单位放电影时,我总会偷偷帮她占个好位置;逢年过节,她会给我送来她亲手做的灯笼或者剪纸。

我们就像两棵紧挨着生长的小树,没人会想到有一天会分开。

高考那年,我如愿考上了省城的师范学院,而小芳却与大学失之交臂。

离开家乡的前一天晚上,我在街心公园的长椅上等了她两个小时,她却始终没有出现。

后来从同学口中得知,她去了纺织厂当了一名普通的挡车工,每天三班倒,日子过得紧巴巴的。

大学四年,我没少给她写信,可回信却越来越少,最后竟然杳无音讯。

我以为她忘了我,或者有了新的生活,便也渐渐将这段友情封存在了记忆的角落。

大学毕业后,我被分配到市教育局当了一名科员,在那个"铁饭碗"还金光闪闪的年代,这份工作让左邻右舍都羡慕不已。

每天坐在宽敞明亮的办公室里,戴着刚配的近视眼镜翻阅文件,晚上回到单位分的一室一厅小楼房,日子过得规律而单调。

母亲总念叨着我已二十六岁,该成家立业了,便托人介绍了同单位会计科张科长的女儿。

"人家姑娘条件好着呢,大学毕业,在银行工作,模样俊俏,还会拉小提琴。"母亲笑得合不拢嘴,"你这个'公家人',就该找个门当户对的。"

父亲则在一旁点头附和:"是啊,现在找对象,可不能只图一时的感情,要考虑长远,将来还要生儿育女呢!"

就在这样的春日里,小芳像一阵风,闯进了我原本平静的生活。

饭店的小餐厅里,我看着对面的小芳,心里五味杂陈。

她不再是那个扎着两条辫子的小姑娘了,眼角已有了细纹,曾经乌黑的长发也剪短了许多,手上还有几处被纺织机磨出的茧子。

"这些年你过得怎么样?"我小心翼翼地问。

她微微一笑,眼里却闪过一丝掩饰不住的疲惫:"还行,就是有点忙。"

我给她倒了杯茶,发现她的手指在微微颤抖。

"怎么了?是不是身体不舒服?"我关切地问。

她这才道出了实情。

原来,小芳的母亲患了风湿性心脏病,常年吃药,父亲在她高考前夕在工厂意外受伤,落下了残疾,家里顿时失去了主要经济来源。

她不得不放弃了复读的机会,匆忙顶替父亲的位置进了纺织厂。

这些年,她换了好几份工作,从纺织厂到服装厂,再到百货商店当售货员,为的就是多挣些钱给父母治病。

"高考那年,我本来考得还不错,差十几分就够一本线了。"她苦笑着说,"但爸爸出事后,我就知道,大学不再是我能奢望的了。"

听到这里,我心里一阵酸楚,不由自主地握住了她的手:"那你为什么不告诉我?我可以帮你啊。"

她轻轻摇头:"你要上大学,前途光明,我不想拖累你。"

窗外的梧桐树沙沙作响,阳光透过树叶的缝隙洒在她脸上,我突然发现,那双眼睛,虽然布满疲惫,却依然清澈如初。

"那今天...你为什么..."我欲言又止。

"其实我一直都知道你在哪里。"她垂下眼睛,"我经常偷偷去你单位门口看你,看你西装革履地上下班,看你和同事们说说笑笑..."

我的心猛地一颤:"那你为什么不来找我?"

"我不敢。"她的声音轻得几乎听不见,"看着你过得这么好,我怎么好意思打扰你的生活?"

"可是昨天在厂里,我听同事说起你要相亲的事,我就..."她的声音哽咽了,"我就控制不住自己了。"

那一刻,我的眼眶湿润了。在这个物欲横流的年代,在这个人人都在追求更好生活的时代,她始终保持着一颗纯净的心。

我把相亲的事情推掉了,又约了小芳几次,每次见面都聊得很投机,仿佛又回到了那个无忧无虑的少年时代。

一天晚上,我带她去看露天电影《天长地久》,坐在草坪上,借着月光,我看到她的眼睛里闪烁着幸福的光芒。

"小芳,我们在一起吧。"我鼓起勇气说。

她先是一愣,随后微微摇头:"建军,你父母会同意吗?"

我拍着胸脯保证:"我会说服他们的,你放心。"

当晚回到家,饭桌上我小心翼翼地提起了小芳的事。

母亲的筷子当即就顿在了半空中,脸色铁青:"听说你最近没去上班,是跟一个纺织厂的女工混在一起?"

我有些意外:"您怎么知道的?"

"这个单位小区,风吹草动都瞒不住人。"母亲冷哼一声,"张科长都打电话来问我了,说他女儿在相亲地点等了一个小时,你人影都没见着!"

"她是我初中同学,叫李小芳..."我试图解释。

"一个工人,能配得上你吗?"父亲从报纸后面冒出一句,语气生硬,"你可是国家干部!体制内的人!"

我有些激动:"爸,现在都什么年代了,还讲究这些?"

"什么年代都一样!"父亲重重地拍了一下桌子,"门当户对,天经地义!你看看人家刘局长的儿子,找的是法院院长的女儿;李处长的女儿,嫁的是外贸公司的科长..."

"那都是别人的事!"我争辩道。

"你以为是过家家呢?"母亲接过话茬,"结婚是大事,要考虑方方面面。人家一个工厂女工,文化水平低,见识也有限,将来怎么教育孩子?怎么跟你的同事交往?再说了,她家里条件差,万一她父母有个三长两短,还不都得你来养?"

我无言以对,只能默默回到自己的房间。

从那天起,家里每天都是争吵。母亲威胁说如果我执意要娶小芳,就别认她这个妈。

父亲则反复强调门不当户不对的道理,还拉来七大姑八大姨一起做我的思想工作。

单位里,领导也找我谈话,委婉地表示:作为国家干部,婚姻大事要慎重,不要被一时冲动影响了前途。

邻居们私下议论纷纷,说我是吃了"迷魂汤",被一个"工厂妹"给缠上了。

我夹在中间,压力越来越大。

小芳很快察觉到了异样,她不再约我去看电影,也不在我下班的路上等我了。

一个星期后,我收到她写来的一封信。

信封里还夹着我当年送给她的一张黑白合影,照片背面写着"永远的同窗"几个字。

"建军,别为难了。"她在信中写道,"咱们来自不同的世界,我不想拖累你。你父母说得对,我只是个普通工人,配不上你这样的人才。祝你幸福。"

字迹工整,但能看出她写信时的颤抖。

我读完信,心如刀割。小芳的善良和懂事,反而让我更加坚定了要和她在一起的决心。

这世间的身份地位、门第观念,为何要将两颗真心阻隔?

那一夜,我辗转反侧,脑海中不断浮现小芳在纺织厂车间忙碌的身影,想象她为了家庭日夜操劳的艰辛。

终于,在黎明时分,我作出了一个可能改变我一生的决定。

第二天一早,我穿戴整齐,郑重其事地来到局长办公室,递交了辞职报告。

"我要去南方打工。"我平静地说。

局长听说后连忙劝我:"你小子疯了?现在多少人挤破头想进体制,你倒好,说辞就辞!这铁饭碗扔了,可就捡不回来了!"

"我知道,但我必须这么做。"

"为了那个女孩?"局长摇摇头,"年轻人啊,感情冲动是要付出代价的。"

我坚定地回答:"我想证明,爱一个人,不该有身份的界限。如果说工人配不上干部,那我就不当干部了,我也去当工人。"

回到家,父母得知我辞职的消息,几乎崩溃。

母亲跪在地上,嚎啕大哭:"儿啊,你怎么这么糊涂啊!一个工作多好的差事,就这么不要了!你对得起我和你爸这些年的养育之恩吗?"

父亲则是气得浑身发抖,指着我的鼻子骂道:"混账东西!辞了工作你拿什么养家?你以为南方那么好闯?听说深圳那地方乱得很,你一个从小没吃过苦的,能吃得了那个苦?"

我没有反驳,只是默默收拾行李。离开前,我在家门口磕了三个头,算是给父母的一个交代。

南下的列车上,窗外的风景飞速掠过,我的心情却异常平静。

也许是因为做出了人生中第一个真正由自己决定的选择,我感到前所未有的轻松和自由。

南方的生活比想象中艰苦得多。我先在一家外资电子厂当了流水线工人,每天工作十二个小时,站得双腿发麻,手指被电烙铁烫出一个又一个的水泡。

晚上回到拥挤的十二人间宿舍,蚊虫叮咬,闷热难耐,我却没有一丝后悔。

有时候,深夜里躺在硬邦邦的铁架床上,我会想起办公室里那把舒适的转椅,想起单位食堂的红烧肉,想起父母期待的眼神。

但更多的时候,我想的是小芳那双清澈的眼睛和她写信时颤抖的笔迹。

三个月后,我攒下第一笔工资,寄了一半回家,另一半连同一封长信寄给了小芳。

"小芳,我现在也是工人了,每天和机器打交道,皮肤晒黑了,手上也长了茧子。如果工人配不上干部,那工人总能配得上工人吧?南方的天空很蓝,街上的氛围很自由,这里不看重你的出身和背景,只看你的能力和努力。我在这里等你。"

信寄出后,我忐忑不安地等待着回音。

一周过去了,两周过去了,依然没有回信。我开始怀疑信是不是寄丢了,或者小芳已经不住在原来的地方了。

某个周末的清晨,我正在工厂附近的小摊上吃早餐,身后突然传来熟悉的声音:

"王建军,你就只会吃这种路边摊吗?"

我猛地回头,看到小芳站在不远处,手里提着一个旧帆布包,眼睛红红的,像是刚刚哭过。

"小芳!"我激动地站起来,差点打翻了面前的稀饭碗。

她微微一笑:"我收到你的信和钱了,哭了一整夜。我没想到,你会为我做到这一步。"

她告诉我,收到信后她犹豫了很久,不知道该不该来打扰我的新生活。

但最终,她鼓起勇气,向厂里请了长假,独自一人坐了三十多个小时的硬座火车来到深圳。

"我想亲眼看看,你过得好不好。"她说。

我握住她的手:"有你在的地方,就是最好的。"

她的眼睛湿润了,轻声问:"你真的不后悔吗?"

"永远不会。"我坚定地回答。

小芳决定留下来。我们在深圳租了一间小小的出租屋,白天各自去上班,晚上一起去附近的夜市吃炒粉和烧烤。

三个月后,我们在一家简陋的小教堂里举行了婚礼。没有豪华的婚纱,没有气派的婚车,没有热闹的宴席,甚至连父母都没有到场。

但我们的心却从未如此贴近过。

出乎意料的是,那位曾经的"相亲对象"——张科长的女儿张丽,竟然专程从北方赶来祝福我们。

她带来了一盒喜糖和一个小小的红包,说是代表我的父母来的。

"叔叔阿姨其实很想你,只是拉不下面子。"张丽悄悄告诉我,"我们来之前,阿姨还特意嘱咐我多带些你爱吃的家乡特产。"

听到这话,我的眼眶不由得湿润了。

婚后的某个夜晚,躺在简陋的床上,小芳枕着我的手臂,轻声向我讲述了一个秘密:

"其实,我从初中起就喜欢你了。"她的声音很轻,像是怕惊醒了这美好的梦境,"每次你帮我补习数学,我都故意装作听不懂,就为了多看你几眼。"

我失笑:"真的假的?那你数学考试怎么总是比我高?"

她吐了吐舌头:"那是因为我回家后会偷偷再复习一遍你教我的内容。"

她还告诉我,高考那年,她考得其实不错,眼看就要跟我一起上大学了,却在最后关头因为父亲的意外而不得不放弃。

"你知道吗,那天我在厂门口看到你的时候,心都快跳出来了。"她靠在我怀里,声音轻柔,"我在想,如果这一次我再不勇敢一点,可能这辈子就再也没机会了。"

我紧紧抱住她:"幸好你勇敢了,否则我现在可能正在相亲,或者已经和不爱的人结婚了。"

日子一天天过去,我们在深圳扎下了根。起初的艰难慢慢被希望所取代。

我从流水线工人做起,凭借着大学所学和勤奋努力,逐渐做到了车间组长,后来又调到了办公室做管理。

小芳也从一家港资工厂的普工做到了质检员,每月能拿到比在家乡高出好几倍的工资。

我们省吃俭用,终于在九五年攒下了一笔钱,在深圳开了一家小小的服装店。

生意虽然不大,但日子过得踏实而充实。

店里最显眼的位置,摆着我和小芳的黑白合影,照片已经有些泛黄,却承载着我们最珍贵的记忆。

父母那边,随着时间推移,他们的态度也渐渐软化。

特别是听说我们在深圳买了房子,开了店,日子过得有模有样后,他们的气也消了大半。

九七年春节,我和小芳回了趟老家。。

这么多年过去,他们都老了许多,头发花白,脸上的皱纹也深了。

看着他们喜悦的样子,我知道,所有的隔阂都已烟消云散。

如今,常有人问我后不后悔当初的决定,我总是笑而不答。

人生在世,名利地位皆是浮云,唯有那些刻在心底的真情实感,才是最珍贵的财富。

每天清晨,我和小芳一起站在阳台上迎接朝阳,看着深圳这座年轻的城市在晨光中苏醒,心中满是感恩和希望。

幸福,原来从来都不远,它就在街角的偶然相遇中,在平凡生活的细微处,在那句"我嫁给你,行不?"的勇敢表白里。

那个春天的街角,成了我生命中最美的风景。