中国想成为消费大国?美国想成为制造大国?纯属臆想加误读!

内容提要:

本文驳斥了“中美互仿经济模式”的误读,指出美国在后工业社会仅意图调整制造业占比,而非回归工业化;中国受困于产能过剩,但还未做好转型消费大国的准备。文章分析了两国的结构性矛盾:美国通过关税防范制造业空心化风险,中则因分配制度滞后难以提振内需。

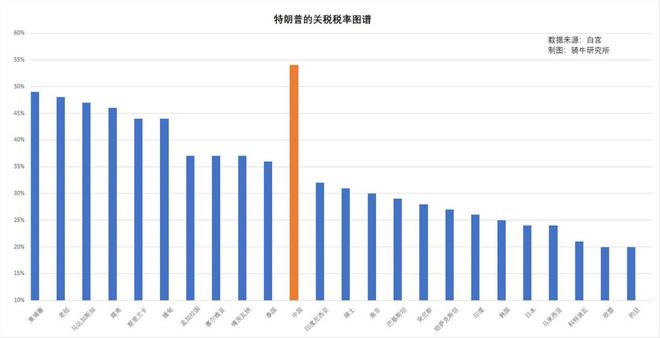

4月2日,特朗普宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,同时在此基础上对包括中国在内的数十个其他国家和地区加征更多关税。由于白宫在其声明中明确宣称,庞大而持续的贸易赤字挖空了美国的制造业基础,而关税将“重新定位美国制造”,“夺回我们的经济主权”,同时“解决贸易不平衡”。所以一些人认为,特朗普此举意寓美国想变成中国这样的制造业大国,而中国却一直想变成美国那样的消费大国。在断定美国制造业没有准备好足够的基础材料和零部件,这凸显出全球供应链的重要性,不是按一下结束全球化开关,美国就能变成工业国家的同时,在某乎平台发出了“为什么都想活成对方的样子?”的灵魂叩问。

其实,所谓“美国想变成中国这样的制造业大国,而中国却一直想变成美国那样的消费大国”,纯属对中美社会生存模式的无知,对中美国家战略的误读。

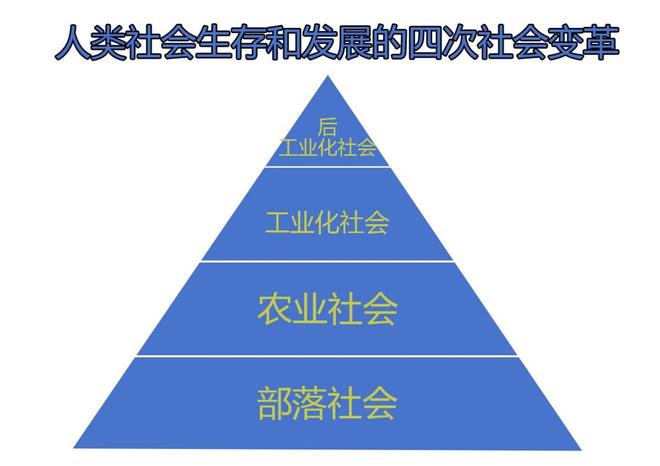

一、普及一点人类社会生存和发展四次社会变革的基本常识。

在社会学中,将人类生存和发展模式的社会变革,划分为四个阶段。四次社会革命是指通过生存模式来识别社会的变革和发展。大多数社会都沿着类似的历史轨迹发展。

人类群体从狩猎采集的部落社会开始,之后他们通过发展畜牧业/园艺业,通常会发展出农业社会;经历过漫长的农业社会之后,大多数社会会进入工业化时期。

在工业社会中,主要的生存资料是工业,它是一种基于商品机械化制造的生产系统。与农业社会一样,工业社会导致更大的粮食过剩,从而导致更发达的社会等级制度和更复杂的劳动分工。

工业分工是这种社会类型最显著的特征之一,在许多情况下导致社会关系的重组。工业化社会是一种以商品制造与交换为基础的生产系统。

后工业社会是社会发展的一个阶段。当社会经济系统从生产和提供商品和产品转变为主要提供服务之后,便进入后工业社会。如果说工业社会主要由建筑、纺织、工厂和生产工人组成,在后工业社会,人们主要从事教师、医生、律师、零售和科学研究工作。在后工业社会,工业的比重迅速缩小,技术、信息和服务比制造实际商品更为广泛和重要。

但并非所有社会都会经历每个阶段,有些社会会长时间停留在特定阶段,即使其他社会变得更加复杂。还有一些社会可能会因其他社会的技术进步而跳跃某个阶段。

后工业化社会诞生于工业化社会之后,在此期间,商品是利用机器大规模生产的。后工业化存在于欧洲、日本和美国,美国是第一个超过50%的劳动力从事服务业工作的国家。后工业化社会不仅改变了经济,它也改变了整个社会。

社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)在他的著作《后工业社会的到来:社会预测的冒险》中,讨论了“后工业化”一词,并于1973 年使“后工业化”一词流行起来。

他描述了以下与后工业社会相关的转变:

一是商品的产量占比下降,而服务业的产量占比上升;

二是体力劳动工作和蓝领工作被技术和专业工作所取代;

三是社会经历了从关注实践知识到理论知识的转变。后者涉及创造新的发明解决方案。重点关注新技术,如何创造和利用它们。社会需要更多具有先进知识的大学毕业生,他们可以帮助发展和推进技术变革。

美国进入后工业时代之后,其社会发生了巨大的变革。

一是大约只有 15% 的劳动力继续从事工业工作,而50年代这一比例为 26%;

二是传统上,人们通过继承在他们的社会中赢得地位、获得和特权,这些继承可以是家庭农场或企业。但进入后工业社会之后,教育是社会流动的货币,特别是随着专业和技术工作的激增。创业精神受到高度重视,成为获得社会地位的阶梯。

三是在工业社会,资本的概念还主要被认为是通过货币或土地获得的金融资本。而在后工业社会,人力资本现在是决定一个社会实力的更重要因素。今天,这已经演变成社会资本的概念。

四是工业社会的基础设施是交通,而后工业社会的基础设施以通信为基础,基于数学和语言学的人工智能技术处于前沿,利用算法、软件编程、模拟和模型来运行新的“高科技”。

五是工业社会以基于价值的劳动理论为特色,工业通过创造替代资本代替劳动力的省力设备来发展。而在后工业社会,知识是发明和创新的基础。它创造附加值、增加回报并节省资本。

二、特朗普所推行的经济政策,并非想带领美国穿越回工业社会,而是在后工业社会中如何保留适当的制造业比例。

在发达国家先后进入后工业化社会之后,由于服务业的轻资产和高资本收益率,大多数后工业化国家通过经济国际化、产业比较优势和供应链理论,向后进入工业化社会的国家大量转移工业制造能力。而包括中国、东南亚、墨西哥、南美在内的从农业社会向工业社会跨越的国家,也乐于通过招商引资、融入国际市场来推动本国的工业化进程。

人类社会从工业社会进入后工业社会,制造业应该占多大比例,服务业应该占多大比例?制造业应该放在国外还是放在国内?这原本没有一个标准的说明书,这原本也是人类社会的一个自我探索、自我适应的过程。

美国进入后工业社会四十多年来也在进行这方面的人类探索。美国开始利用WTO积极推广经济全球化,但在经济全球化和美元全球化过程中,发现了其国际收支的严重失衡,而国际收支的失衡也带来了美联邦债务的持续增长。这让美国的决策者洞察到了在后工业化社会无限挤出制造业所引发的危机和经济全球化过程中蕴含的经济风险。

这些危机和风险主要体现在:

第一、美国无力按现有的债务增长速度为经济全球化买单。

我们必须承认,最近三四十年的经济全球化,就是美国通过向农业化、工业化国家转移制造业产能和提供吸收这些产能的市场的一个过程。美国用每年万亿美元的贸易逆差来承担这一成本,但由于美国的服务业顺差无法从海外收回这一万亿美元的商品贸易逆差,初期美国依靠发债来维持这一过程。但当债务累积到极限之后,美国便无力继续这一经济游戏。

第二、毫无保留地转移制造业,加大了美国对海外制造业的依赖程度,构成了国家风险。

在中国,我们常说要将涉及国计民生的产业紧紧地攥在国有企业手中。在这一点上,放在本国民营企业手中我们都信不过。我们又凭什么要求美国将涉及国计民生的制造业,放在中国、东南亚、墨西哥呢?在美国制造业占比持续下降,朝着制造业空心化前行时,特朗普站出来喊停,这没有什么不合理、不应该的。

第三、俄乌战争放大了美国对制造业空心化的危机感。

在担任第一任美国总统时,制造业回归也是特朗普的经济政策之一,但那个时候制造业回归的紧迫感,对于特朗普而言显然不如现在。为什么?他从俄罗斯入侵乌克兰之后,获得了军事工业产能的重要性的感性认知。当他发现整个欧洲和美国的炮弹产能敌不过俄罗斯一国时,他的内心一定是懊悔地、急迫地。

所以说,特朗普不过是在后工业化的美国发现了制造业空心化的巨大风险,希望通过包括关税在内的一揽子经济政策来维持一定比例的制造业。这不代表美国想退出后工业化社会,穿越回像如今中国一样的工业化社会。

三、中国被围困在产能过剩的工业化社会中,但并未做好迈入后工业化社会、成为美国那样消费大国的准备。

中国在农业社会中生存了数千年,为什么直到四十年前才开始迈入工业化社会?

中国能够获得1980-2015这三十多年经济的高速发展,是当时的决策者及时地对内抓住时机实现了改革开放,对外抓住时机实行了招商引资的伟大决策。

改革开放和招商引资,是推动中国三十年间迅速从数千年的农业社会跨入工业社会的两大推手。

如今,中国的工业化有余,但消费化不足。巨大的工业产能依靠全球最大的出口规模来消化。一旦出口受阻,中国将有至少五分之一的工业产能无法转化为消费而成为库存。中国的分配制度、经济发展模式决定了这一切。

中国的发展模式是通过超前的固定资产投资来推动产能扩张和升级换代,进而推动经济增长。即使在最近这几年,全国上下呼吁降低投资占比,扩大消费占比,但我们对制造业的固定资产投资增长速度,2024年也高达9.2%,2025年1-2月高达9%,是同期社会消费品零售额的3倍左右。

而依赖于经济发展模式建立起来的国民收入分配制度,长期以来一直通过压抑个人收入占比来集中资金,用于固定资产投资。导致国民收入中,“居民部门的收入份额仍然偏低,不仅低于发达经济国家,与同等发展中国家相比也是偏低的“。这句话摘自中国人大财税研究所岳希明等《中国国民收入分配格局的现状与国际比较》一文。

我们都知道,提高内需,是消化中国庞大工业产能的唯一出路。但是,调整收入分配制度,改革完善社会保障制度,涉及到重大的利益分配格局的调整,说起来容易,做起来很难。所以我们看到了,在大家呼唤提高个人收入,提高个人购买能力时,我们没有提高工资,没有提高社保,但鼓励大家提高消费贷款额度。

取消户口制度、改革分配制度,是我们从工业社会转向消费社会的两大基础。很显然,我们还未做好充分的准备。

而从工业社会迈向后工业社会,是整个国家社会经济制度、经济发展水平、科学创新水平的自然跨越,它比我们扩大内需要复杂得多。

【作者:徐三郎】