特写|北欧不复乌托邦?种族隔离、帮派犯罪和“不再安全”的瑞典

三月的一个下午,我在瑞典小镇乌普萨拉(Uppsala)的林奈植物园散步。这座大学城是现代生物分类学的起源地,有“分类学之父”之称的生物学家卡尔·冯·林奈(Carl von Linné,1707–1778)曾在此居住了五十年。

乌普萨拉的春天

三月,初春的痕迹在北欧一点点地洩露出来。附满地衣、叶子掉光了的老树的根前,鹅绒白色的雪滴花、油紫的番红花和明黄流动的冬菟葵,正在不知魏晋地蔓生抽长。不收门票的植物园里,年轻的学生在长椅上晒太阳,老人推着助行车,在花朵前驻足观看。在这个清净的小镇,道路、建筑、园林,都无可挑剔地干净且优美。这一刻,不难理解为何很多人觉得瑞典,或者北欧,是一个理想的乌托邦。

也是在这一刻,苏丹、加沙、乌克兰、缅甸......世界上的很多地方,仍在经历一时难以联想的灾难,愈发衬托出此刻向春天缓缓迈进的、宁静优美的北欧,宛如一座与世隔绝的孤岛。

可是我们都知道,世界上不存在孤岛。“瑞典已经不是乌托邦了”“瑞典在堕落”“瑞典很不安全”……这样的话,不但瑞典人这么说,世界各地的旁观者也常这么讲。瑞典本地人可能会告诉你,他们心中宁静有序、民胞物与的理想国,如何“不再安全”,涌现愈来愈多的帮派犯罪和“文化冲突”,又陷于经济低迷,难以自拔。国外的时事爱好者可能会告诉你,这个曾经富裕的乌托邦,经历了2010年代的“难民危机”,遍地枪击,“难民成灾”,而今又在俄战的威胁下放弃了中立国的智慧位置,一去不复返。

2024年11月,瑞典政府开始给每一个居民分发“战争手册”,指导人们做好准备,以在可能的战火下存活。这本手册,仿佛一个桃花源陨落战火的正式宣告,立刻登上了全球媒体的版面。2025年2月,瑞典史上最大规模的枪击案在小镇厄勒布鲁(Örebro)的一个成人教育中心爆发,10人死亡,又一次震惊了世界。这些耸人听闻的新闻让人不安,时不时提醒沉醉于春光乍泄的瑞典风光的我,我居住的这个国家,其实不乏内忧外患,可能并不如我眼前所见般的安全、美满。

可是,如何定义“不安全”呢?北欧理想国真的已经危在旦夕,还是说,觉得这世界上应该有一片与世隔绝的安宁桃源,从一开始就是一个错误的幻想?

1、何以为家

《何以为家》电影预告片

2019年, 我在电影院看了黎巴嫩电影《何以为家》(کفرناحوم)。这部影片讲的是12岁的黎巴嫩男孩赞恩在贫困与不公中挣扎求生,最终在瑞典获得庇护的故事。在贫民窟出生的赞恩因妹妹被迫童婚,愤而离家,在流浪中遇见来自非洲的移工拉希尔,开始帮她照顾孩子。拉希尔因非法居留被捕后,赞恩独自承担起了照顾孩子的重任。听闻偷渡瑞典能够给他们带来一条生路,赞恩便将孩子交给中介,回家索要身份证准备办理手续。回家后,他得知童婚的妹妹因难产去世,悲愤持刀报仇而入狱。在监狱中,他打电话给电视节目,公开控诉父母的不负责任,揭露儿童被忽视的困境,引发轰动。最终,拉希尔与孩子团聚,赞恩也获得了瑞典的居留身份,得以开启新的生活。

六年过去,电影的情节其实我早已淡忘,但仍有不少触动我的片段在心里浮现。其中让我久久难忘的,是电影结尾男孩赞恩抵达瑞典、获得庇护那个夜晚的俯拍一幕。看电影的时候,我不曾想到自己也会有到瑞典生活的一天。回忆这部电影,我发现,也许多年之后的我之所以选择来瑞典生活,有一个无意识的、情绪性的隐秘动因:瑞典可能是一个愿意接纳外人和有难者的国家,而我被这一面触动。

许多我在瑞典遇到的移民,或许也是因瑞典的这一面而来。来自东南亚的博士生朋友在战火中停止了多年的工作,拿着瑞典政府的奖学金来读研究所,最终得到了读博士的机会,每月自用的生活费外,她要将部分的工资汇给身在故国的父母;来自中东的朋友伉俪一边兼职一边在大学读心理学,他们辛勤地打工、找工作,为的是在这个国家留下、以合乎理想的生活方式活下去;我在斯德哥尔摩城市边缘的露天菜摊上遇到的伊拉克小伙,说一口流利的中文,为了一个更好的未来,他想必已万水千山走遍;我在厄勒布鲁——瑞典史上最大枪击案的发生地——的一家阿富汗面包房里和店主聊了各自的来处,他们于是赠我一壶芬芳的甜茶。我看着他们和进来买面包的白人街坊们熟悉地寒暄,不曾想到这座城市很快会发生针对移民的惨案。

瑞典对移民的接纳当然不只出于伦理的关怀,也基于现实的需求。小国寡民的老龄化国家需要移民,就如北上广深需要进城务工的流动人口推动城市的发展。瑞典从二十世纪下半叶开始就成为许多新移民的家园,有的来自东欧如波兰、前南斯拉夫等国,有的来自伊拉克、厄立特里亚、伊朗、索马里等中东和非洲国家。2010年代的“欧洲难民危机”中,瑞典以欧盟国家中人均接收难民最高的比例,接纳了许多中东移民,尤其是来自叙利亚的寻求庇护者。据统计,当今的瑞典居民中,占比最高的有移民背景的人口包括1.8%的叙利亚裔,1.4%的芬兰裔和1.4%的伊拉克裔。[1]

瑞典不是一个传统的移民国家,但至少对我来说,作为一位异乡人身在瑞典,还是相当舒服的。在我生活的城市,走在大街上,一般不会有人会因为你的肤色和样貌而投来奇异的目光。最大的问题是语言的障碍:因为不会瑞典语,有时的确难以参与到社会的主流之中;但在人均英语水平极高的瑞典,我并没有遭遇沟通的不便。在瑞典人面前随口讲英语,也未曾觉得不妥。还记得好几次去一些比较保守的欧洲国家旅游回到瑞典,都有一种由衷长舒一口气的“回家了”的感觉:终于回到了一个相对“安全”的地方,不必担心自己因身为亚洲人而被另眼相待,也不必因为只讲英语而处处碰壁。

来自挪威的安德曾在瑞典读书,他告诉我,相比挪威,邻国的瑞典的多元化显然要更加地深入:“瑞典有很多很棒的多元文化社群。在瑞典,你可以体验到如此多的文化,结识到如此多不同的人。在YouTube上,甚至是在不少电视节目上,也可以看到很多有移民背景的名人活跃在瑞典的公众舞台上。”

但是,不少瑞典人日益质疑自己国家对移民的开放态度。如果你问一个瑞典人:为什么瑞典变得越来越不安全?得到的答案中很少不包括移民这一项。

我曾经在瑞典科学院的一个关于全球健康的论坛上听到一段令人记忆深刻的问答。提问环节,有学生提问一位国际援助的专家:“比起源源不断地给贫困地区提供援助、等同于维持现状,难道不应该从根源上解决贫困和战乱吗?”听到这个尖锐的问题,专家想了想,说:“有时候,想要你帮助的人已经在生命的边缘。在这个时候,首先需要做的就是帮助解决最迫在眉睫的问题,不是吗?”

我想,这也许是瑞典为什么选择在十年前接纳那么多来自叙利亚的难民吧。在一个富裕的福利国家接受支持社会正义的教育长大的移民局官员们,找不到借口不去接纳一部分寻求战争庇护的、来到家门口的、亟需帮助的平民。

2010年代“欧洲难民危机”发生时,斯德哥尔摩人露莎正在上高中。那个时候,她的班上也来了两位来自叙利亚的插班生。“我觉得那是一件很酷的事情。”她和身边的很多人一样,最初都支持接收难民的政策,觉得是一件对的事情。她在校园里也和不少中东背景的同学是朋友;对她而言,唯一需要注意的是,在见其中一位穆斯林朋友的时候,她不能带着她的宠物狗:“狗和猪一样,是需要避讳的动物。”露莎笑着说。

即便观念素来偏向开放,即使有许多移民朋友,露莎仍肯定当下瑞典存在严重的“移民问题”:“不是移民本身的问题;是瑞典在帮助移民融合进社会上做得太差了。”

瑞典政府网站对融合政策的介绍。(来源:https://www.government.se/government-policy/integration/the-objectives-of-the-integration-policy/)

2. “融合”的辩证法

无论支不支持开放移民,无论对于接纳移民的态度如何,很多瑞典人都会告诉你,瑞典的移民问题,症结在于“社会融合”。社会融合的意思是,新移民能够融入瑞典社会,包括:讲瑞典语,这样可以和其他人交流,也可以找到工作;相信并实践瑞典的价值观,比如世俗化的政治制度,比如性别平等的生活方式;更抽象的层面上,他们应该认同自己是瑞典人,并熟悉所谓的瑞典文化。

挪威人安德也同意移民问题的核心在融合:“我不觉得接收难民必然是个问题;相反,应该要有更多的国家接收难民。但是和瑞典的移民政策在过去的宽松程度相比,政府并没有提供很好的融合政策和系统。”

移民没有融入瑞典社会,被视作是当今瑞典帮派犯罪猖獗的症结。“接收难民后,政府并没有提供足够的帮助,让他们能够融入社会。”露莎说。由于不会瑞典语、找不到体面的工作,许多第三世界背景的新移民只能自限于移民的聚居区。他们不但无法融入社会的主流,也缺少和其他族群的交流。帮派犯罪因此在这些聚居区兴起。当一个人对于自己的国族身份感到迷茫,又感受到主流社会的排斥,难免因缺乏归属感而投向帮派兜售的致富传奇和共同体神话之中。

加入帮派,也不见得常是一个人主动的选择;那些缺乏社会支持的青少年,是帮派眼中最容易招揽的猎物。在这些相对封闭的社区,帮派会以诱骗、胁迫、恐吓等手段,招揽帮他们执行犯罪的青年人。

“这些孩子之所以误入歧途,往往是因为缺乏足够的家庭和社会支持。他们的家长可能需要工作很长时间,无暇监督孩子的行踪。有些人的母亲在难民潮中独自来到瑞典,家里只有一位监护人。有些家长一开始是来自中东的农民,不是很重视教育,而且有的至今不太会讲瑞典语,很难帮助孩子融入瑞典社会。”斯德哥尔摩人托比告诉我。

当今瑞典出现的枪击案、爆炸案,几乎都是帮派内部的互相攻击,但有时难免误伤无辜的路人。越来越多的在瑞典出生的移民后代,正在卷入这些犯罪之中。丰厚的金钱报酬之外,参与帮派的归属感和尊严感对于年轻人有着致命的吸引力。

“瑞典不曾是移民国家,所以我们也没有展示出清晰的价值观和符号,能够让移民们能够知道成为瑞典人意味着什么。”露莎说。她的想法反映在近年来瑞典对移民政策的不断更新中。当今的新政府提议将瑞典语首次定为申请瑞典永久居留和国籍的强制要求,也强调新移民需要通过“瑞典社会和价值观测试”才能入籍。[2]

但是,“社会融合”是一个暧昧的概念,可能有被滥用的风险。比如说,在瑞典读了几年书也不太会讲瑞典语的我,可能在一些瑞典人眼里,就是一个不够融入瑞典社会的人。我可以反驳:我还没有一份稳定的工作,也不确定未来能不能留在瑞典,怎么有动力花这么多时间去学一门新的语言呢?但是,对方也可以质疑我:如果你真的把瑞典当家,为什么你不愿意交付这一份学习语言的努力?的确,我把学瑞典语的时间,花在了其他我感觉更有意义的事情上。——所以,我应该被指责吗?

“融合”,有时候,暗示着这个社会有关理想公民的模板,也裹挟了民族主义对个体忠诚的要求。同时,“社会融合”的概念也是种族化的。比如,中东背景的移民常被诟病的就是其恐同的宗教文化。但是,最强调移民不够融合的极右派“瑞典民主党”,也是反同政客的老巢。[3]为什么没有人问,他们是不是也违背了“瑞典价值观”,“融入”不够呢?所以,不少左派人士认为,移民问题并非文化差异的问题,而是经济问题的障眼法。犯罪,终究是因为贫穷——帮派的犯罪、移民社区的隔绝,本质上是阶级不平等的问题。

瑞典语能力,往往被视作是一个移民“融合”程度的最重要指标,也是瑞典政府融合政策的核心。但是,一位社工从业者告诉我,比起语言,许多学历低的新移民最需要的,可能是赖以谋生的能力。许多寻求庇护者来到瑞典后学习语言的效率并不高,因为居留申请的结果并不确定,而他们一旦被遣返,学习到的瑞典语就再无用武之地。

社会融合,不只是移民单方面的事。我相信露莎也知道这个道理;瑞典白人毕竟是这个国家的主导者,他们主导了谁能被容纳入社会的主流之中。我常想,如果不是在认识之初她热情的攀谈和主动的邀请,我也不会和她成为好友。并不是所有人都如她一样,有踏出舒适圈的意识和勇气的。露莎认为,这和瑞典人的内敛性格有直接关系。很多瑞典白人怯于和新移民社交,“因为瑞典人在社交上本来就不是很开放”,露莎说。很多瑞典人核心的朋友圈往往是从小玩到大的童年好友;他们一般不愿轻易迈出那“安全”的圈层,更何况是对来自遥远的亚非拉的“外人”敞开怀抱。

因此,如何和不同文化的“本国人”相处,是瑞典人需要从头开始学习的。毕竟,瑞典几百年来族群和文化都较为单一,有着高度同质的社会构成。托比有时会追忆瑞典过去的“好时光”:“我认为瑞典之所以能够成为福利国家,是因为大家不论互相认识与否,都认同对方是自己的‘乡人’,因此大家愿意上缴高税收帮助弱者,实现比较均富的社会。瑞典花了一百年时间实现了没有贫困、人与人之间如兄弟般相待的状态,但现在已不复存在。”他的言下之意是,在接纳了不同经济和文化背景的新移民后,瑞典成为了一个不够融合的国家,更难治理得好了。

托比对于瑞典过往的保守怀旧,也许来自他的家庭经历的切肤之痛。他父母住在斯德哥尔摩市郊的一个独栋别墅,几年前,家对面搬来了新邻居,其中有一位帮派的成员。一天,他家厨房的玻璃窗忽然被子弹击穿——其他帮派的人想要开枪射杀他们的邻居时,误打误撞,把枪口对准了他家。厨房一片狼藉,所幸无人伤亡。

事发后,帮派成员迁出了社区,地广人稀的邻里回归了平静,但回忆起这段往事,托比的父母仍心有余悸,生活在瑞典大半辈子,从没有遭遇过如此大风大浪。他们自此在厨房安装了监控摄像头,镜头朝外,而窗户上的弹孔被保留了下来,作为纪念。

与托比类似,一些瑞典白人对于移民的保守态度,是来自真实的遭遇。另一位斯德哥尔摩人艾琳对于瑞典的移民融合也颇有微词。和她的好友露莎不同,她没有进入大学,而是早早自力更生,在汽车厂担任维修人员。因此,她所接触到的有移民背景的人,不是在高校中的知识菁英,而是社会现场的工人阶级。她自嘲说,“因为我见到的都是社会最坏的一面,所以我显得十分伊斯兰恐惧症。”她和上一份工作所共事的几位土耳其裔的男同事相处得不好,造成了很多不愉快的回忆:“他们的文化强调尊卑,但瑞典的职场向来以平等相待。我受不了我的土耳其上司和他的下属的互动方式,也不愿意卑躬屈膝地迎合他们,所以不被待见。更何况,虽然都会瑞典语,他们时不时在工作时讲土耳其语,让我觉得很被排斥。”艾琳认为,这种“文化冲突”是让很多瑞典白人不知所措的源头。

露莎、艾琳和托比都提及,在过去的很多年里,关于移民如何融合的问题,往往不在瑞典社会的公共讨论中占有一席之地。“大家都假装问题不存在,闭口不谈。政治人物则生怕触碰族群矛盾,不愿触碰这个问题。”于是,极右派的“瑞典民主党”异军突起。“因为他们是唯一一个敢于公开讨论这些问题的。这就是瑞典社会对于移民问题沉默不语的后果:最终,只有最疯狂的声音浮出水面。”艾琳说。2022年的选举中,强调移民问题的瑞典民主党成为国会第二大党,联手其他中右派政党组阁执政至今。

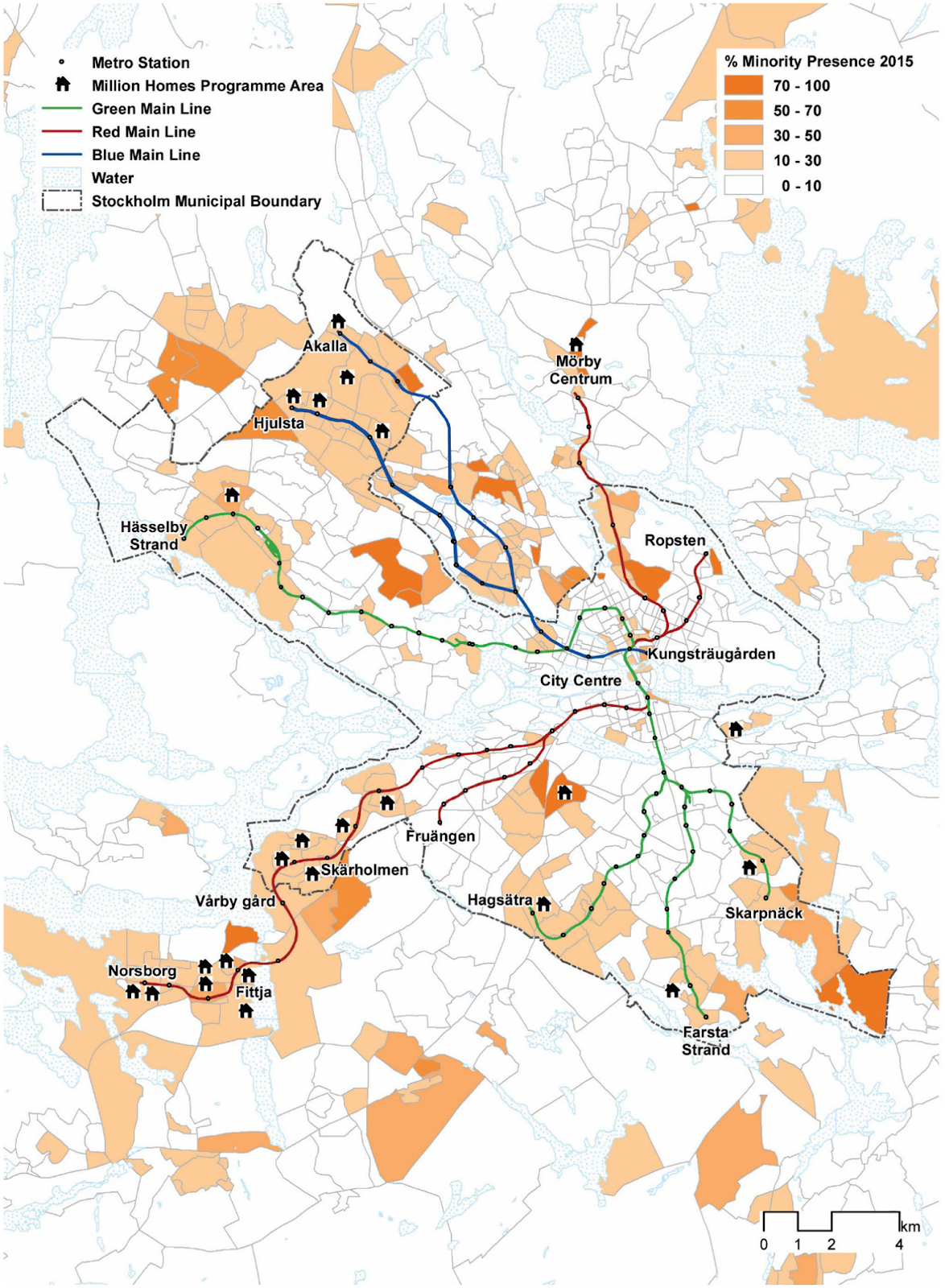

斯德哥尔摩市的“百万计划”住宅区(黑色房子标志)、地铁线路以及2015年的少数族裔居住区(颜色越深代表比例越高)。[8]

3. 多维度隔离

为什么瑞典社会多年来避谈移民融合的问题?右派喜欢强调这是讲究不批评弱势族群的“政治正确”的负面效应,但主流社会对于移民/难民人口有意无意的忽视,何尝不是其重要动因?

这种忽视,最能从瑞典城市中不同族群的居住区的地理分布中体现。和瑞典的“平等”形象大相迳庭的是,瑞典的三大主要城市,包括首都斯德哥尔摩、工业城哥德堡和南部城市马尔默,早在十几年前就被地理学研究归于欧洲种族和经济隔离最严重的城市之列。[4]

如何解释这种“隔离”呢?瑞典隆德大学的社会学家 Johan Sandberg 在他2023年的论文中,以一段在瑞典首都的地铁见闻,鲜明地呈现了首都斯德哥尔摩作为一座“内城富裕,而周围被边缘”的国际都会的“多维度隔离” [5]:

我们搭乘斯德哥尔摩的地铁蓝线,从位于诺尔马尔姆 (Norrmalm) 的终点站国王花园出发,诺尔马尔姆是斯德哥尔摩市十三个行政区中最富裕的地区。工作日的下午,火车上挤满了人,我们看着同行的乘客,被这种同质性所震惊:尽管斯德哥尔摩是一个国际化城市,大约百分之四十的居民有移民背景,但在旅程开始时,我们很少看到这种情况。

我们经过接下来的几个车站,这些车站位于富裕的诺尔马尔姆和国王岛 (Kungsholmen) 区,其中地铁中心站(T-Centralen)尤其拥挤,这是地铁系统的核心,也是不同地铁线路(蓝线、绿线和红线)交会的唯一车站,上下火车的主要是瑞典本地人。然而,我们越向北移动,乘客的变化就越多。

当我们经过索尔纳(Solna)时,乘客群体变得越来越国际化,主要由非欧洲移民组成。旅程初期,较为单一的着装风格和只说瑞典语的现象逐渐消失,取而代之的是外语。女性穆斯林移民戴着市中心很少见到的面纱和罩袍,交谈者大多是中东和非洲男性。

火车进入蓝线的最后一段,该线于1977年修建,旨在支持该市西北部的住宅扩建。在希斯塔 (Kista) 地铁站可以清楚地看到全球城市的双面性 ,这是蓝线上唯一的地上车站。左边是希斯塔科学村,欧洲最大的ICT集群——全球高科技和数位知识经济最前沿的技术和创新中心。地铁轨道右侧是无尽的贫民窟公寓大楼,它们是由瑞典20世纪70年代的“百万计划”建造的,如今是该国社会经济最脆弱和最边缘化的地区。

离开希斯塔后 ,火车继续驶入林克比-希斯塔 (Rinkeby-Kista)——该市最贫穷的行政区,超过84%的居民是第一代或第二代移民,绝大多数非欧洲裔。火车经过这座城市最短的地铁线路上的11个车站,到达终点站阿卡拉 (Akala) 。我们只花了不到25分钟就穿过了这座隔离最严重、人口最稠密、发展最快的城市之一。

就如地铁线路由近及远所勾画的,斯德哥尔摩最为繁华热闹的内城核心地段寸土寸金,是最为精英的人群的聚居地,余下的市民则住在广阔的市郊区域。在城市的最边缘,则居住着大量的有移民背景的、经济弱势的居民。因此,虽然同在一座城市,斯德哥尔摩最富裕的内城和最贫穷的外围区域的“大多数居民从未见过面”[6]。

斯德哥尔摩城市空间的隔离现象是瑞典族群隔离问题的缩影。这种隔离,既是经济上的,也是种族上的,而且二者高度重合。

斯德哥尔摩的空间区隔,在一定程度上,是被其特殊的城市规划历史所加剧的。最初,斯德哥尔摩仅由内城的几块岛屿组成。在数百年城市化进程中,由于人口的迁入,城市的范围逐渐在陆地上辐射开去。本已具有鲜明的中心-边缘分野的城市构造,在上世纪末的城市建设中再一次被加剧:市政规划者认为城市应有功能分区——在全城的层面上,内城是办公、文化和购物区,而周围则是居民区;同时,每一个居民社区自成一体,以地铁站为“中心”区域,配备购物和娱乐的属性,中心区以外则负责居住功能。

如此井井有条的规划看似工整且有序,却为如今移民融合的困难埋下了伏笔。由于社区与社区之间独立性强,而市郊与市区之间又有着鲜明的功能分区,不论你住在哪里,在日常生活中都不会需要踏足其他社区,而是统一去往社区中心或市中心活动。而住在内城核心区域的居民,除非踏青远足,也不会需要去到远离市中心的居民区。此外,斯德哥尔摩中心放射状的地铁线路设计,更进一步巩固了这样的中心-边缘结构:环线的缺失,大大限制了非中心区域之间的平行移动。加上瑞典本就地广人稀,其结果是,如果你不住在靠近市中心的繁华区域,就会常有被整个城市遗忘的遗世独立之感。

我曾住在斯德哥尔摩一个离内城不算特别远的区域,那是学生公寓的所在地之一。这片社区被森林山水环绕,美不胜收,然而生活于此,我仍时有强烈的孤独感,觉得自己不属于斯德哥尔摩这座城市。和人口繁多的东亚城市常见的街坊邻里的烟火气截然不同,我所在的社区几乎没有几家商铺。买菜或者去图书馆,我需要走到社区中心的地铁站一带去;而如果想感受烟火气、下馆子或者参与文化活动,就需要坐上地铁前往斯德哥尔摩的内城,而后在夜幕低垂时风尘仆仆地坐车回到寂静无声的住宅区去。

我相信,这种与世隔绝的孤独感也为大部分住在斯德哥尔摩的非白人移民所共享:经济实力较低的移民在租房买房时,只能选择远离内城的市郊;而瑞典政府在安置难民时,也一向来把他们安置在城市最偏远的边陲区域,特别是在上世纪六七十年代在全国“百万住房计划”下在市郊大规模建成的大批水泥森林般的保障房公寓区中。

在二十世纪下半叶,瑞典政府为回应城市化进程中的住房短缺问题,发起了“百万计划”。这些为工人阶级建造的大规模住房,为所有民众提供了体面的居住保障,却意外促成了工人阶级和中产阶级在地理上的隔离,也因其“重复、单调、宿舍化”的设计以及区域内单一的住房功能很快受到批评,渐渐被污名化为“贫民窟”。二十世纪末,许多百万计划区域原先的白人住户渐渐迁出这些高密度的公寓,拥抱独门独户的私人住宅。[7]

这些人去楼空的市郊区域,最终成为了主要来自非欧洲地区的移民和难民的归宿。其结果是,自二十世纪末起,其中部分以移民为主的社区由于地理上的隔绝、失业率的高企,以及缺少政府积极的融合治理,渐渐形成一片片瑞典白人眼不见为净的飞地。渐渐地,暴力犯罪滋生,成为现在瑞典政府所谓的“脆弱地区”——更直白地说,就是“不安全地区”。

值得强调的是,瑞典城市空间的种族隔离和帮派犯罪的滋生,并非一个单纯的城市规划问题,更是一个经济问题——尽管当代的瑞典舆论倾向于将“百万计划”或其背后的福利国家制度视作隔离问题的罪魁祸首。瑞典的财富不平等自上世纪90年代起急剧扩大,而这与城市的种族隔离布局的定型时间刚好重合。

为什么隔离是经济不平等的结果?既有的研究给出了以下解释。[8]一方面,在上世纪九零年代兴起的新自由主义的市场化浪潮下,政府从住房保障的角色中抽身,大大加剧了本地人和移民之间由经济实力所决定的居住区域的分化。另一方面,瑞典作为一个后工业社会的经济结构转型,导致其无法为教育和技术水平不够高的移民和难民提供足够的就业机会,而财富则加速地流向金融和高科技产业的精英。Sandberg 的研究指出,社会不平等的快速发展,导致了不同族群间住房分布的高度隔离:“2021年,瑞典最富有的0.01%的人拥有家庭总财富的17%,而美国则占9.6%。瑞典前0.1%的人拥有总财富的29%,而美国则为19.3%。通过住房实现财富的金融化显而易见,从1996年到2021年,瑞典消费者价格指数上涨了约33%,而租户拥有的公寓价格上涨了约800%。”[9]

瑞典乌普萨拉大学的人文地理学者Roger Andersson在题为“如果我能重新规划斯德哥尔摩”的演讲中,同样强调不应夸大“百万计划”等福利工程对当今瑞典隔离现象的贡献。相反,他强调新自由主义与经济不平等在这一进程中的重要角色:“市场具有一些明显的优势,但住房领域的更多市场、更少监管和更少规划,永远无法解决经济隔离的问题。”他的研究也观察到,种族隔离问题也不应被简化为单纯的经济问题,因为经济水平类似的低收入居民之间,也存在种族间的显著隔离。[10]

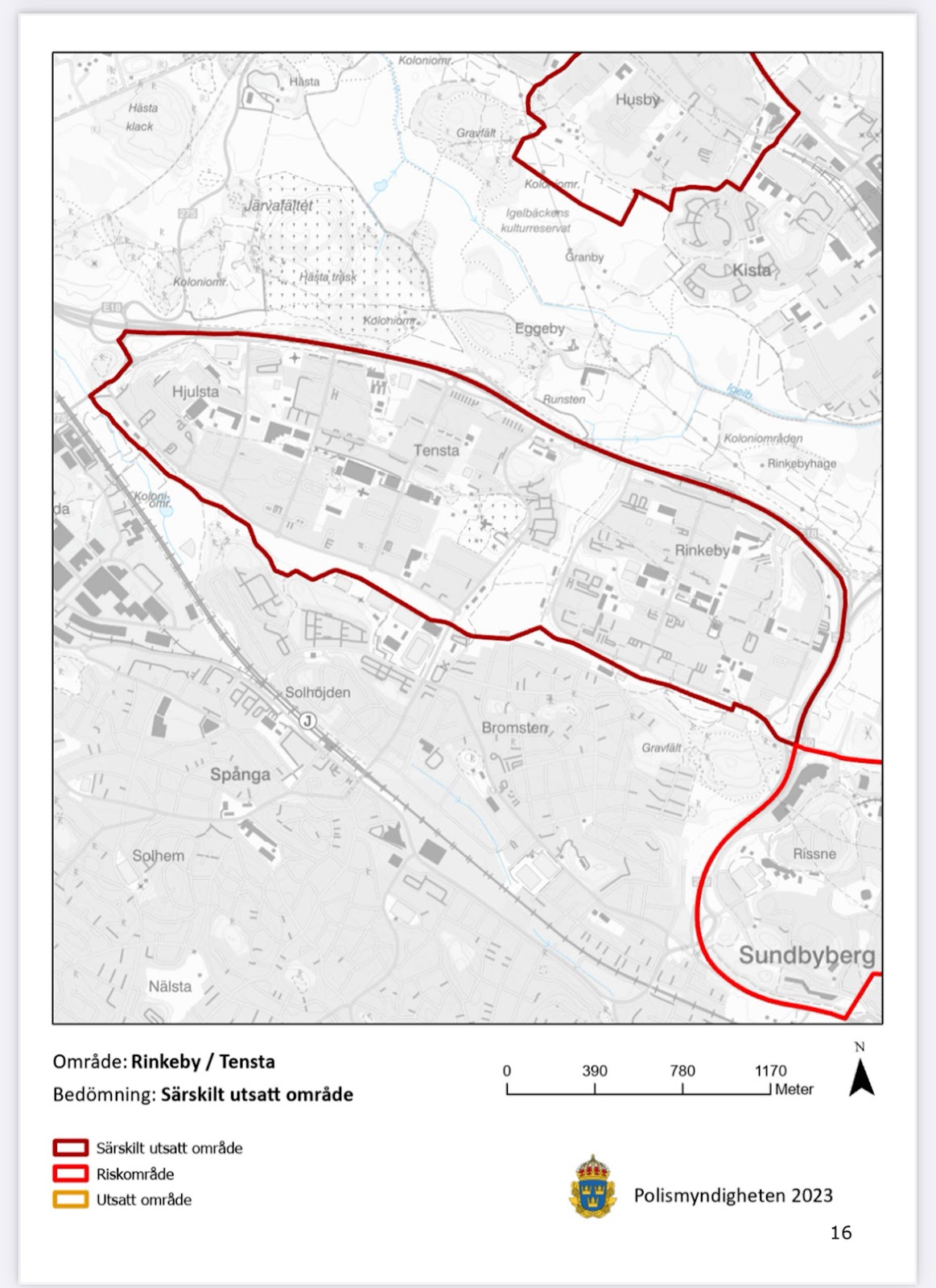

瑞典警方2023年制作的“脆弱地区”地图,下文提及的“Rinkeby/Tensta”区域被划为“特别脆弱区域”。(出处:https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/)

4. 不安全区域

如果你问一个斯德哥尔摩人,这个城市有哪些“不安全区域”是夜里去不得的,人们往往如数家珍,并主动地退避三尺。“不安全区域”分布在城市的最边缘,往往在地铁线路的末端,被视作帮派活动、犯罪猖獗的化外之地。即使不考虑“安全”因素,这些区域由于位置偏远、也无甚可观处,大部分的市民在日常生活中并没有驻足的机会和动机。

挪威人安德在来斯德哥尔摩求学前,早已对瑞典的“不安全区”心里有数。“经济能力低的移民们会聚居在房价低的城市边陲,这些区域很多失业率高企,产生一系列的问题。而白人常倾向于从移民大量迁入的社区搬走,也造成了族群间的隔离。在挪威也有类似的情况;在有些地方的学校里,甚至看不到一个白人学生。”

“让人们没办法接触到那些移民社区,也不知道那些社区发生什么事情,可谓是政府的最优先考虑。”一位城市生态学专家曾在私下场合和我们这样调侃斯德哥尔摩的城市规划。她的言下之意是,瑞典的移民融合问题,毋宁说是当权者在无意识中划分你我的必然结果;之所以移民聚居区在城市的边缘成为与世隔绝的“不安全区”,正是因为这些来自中东和非洲的移民,在来到瑞典的一开始,就被市场规律和难民政策有意无意地安置在能让瑞典人“眼不见为净”的城市盲区里。

即使这些地方臭名昭著,我有时还是会在白天坐上长长的地铁,到“不安全区”去买菜和理发——因为比较便宜。一出站就能感受到这些社区与斯德哥尔摩其他区域的同与不同。一方面,和其他居民区一样,地铁站是该区域的中心,配备有图书馆、超市、长凳、ATM机,当代艺术家的雕塑作品也随处可见,仍是一派安居乐业的北欧城市景象。另一方面,这些区域明显有更高比例的非白人人口,偶尔还能看到身着罩袍的女性提着菜篮走在路上,或小跑追赶公交车的场景。我喜欢拜访这些区域的一大原因,是因为这里有大型的露天菜摊,还有售卖各国食材的中东超市。在这里,能够逃离被几家大公司垄断的连锁超市体系,以实惠的价格买到在超市找不到的多种多样的新鲜蔬果——由于“不够瑞典”,这些“不安全区”创造了另类于主流模式的多元空间。

但是,走在这些“不安全区”的街道上,我很容易不自觉地小心翼翼,被隐约的不安全感所笼罩。这也许是由于我早已内化了口口相传和媒体描绘中对于“不安全区”的种种渲染,同时也难逃在种族主义和恐穆话语的全球弥漫下产生的对非白人移民的无意识恐惧。在瑞典,卷入暴力犯罪的绝大多数的帮派成员都有中东或非洲的族裔背景。因此,特定的族群、特定的宗教,就被附上了特定的标签,牵引出特定的情绪:恐惧。在这些时刻,我深刻地理解了情感理论学者Sara Ahmed所说的“情感的文化政治”:恐惧,本身就是一项政治建构。[11]

我相信,那些反移民的瑞典极右派民众,也是被相同的“不安”所驱动的。这种不安和恐惧,既是出于对这些区域真实发生过的暴力和犯罪的心有余悸,也是因为对“他者”缺乏了解而产生的一概而论的想象——如果城市的隔离让瑞典白人在日常生活中很难和这些移民产生真实的互动,那么,看到中东人的面孔便觉得对方是帮派成员,见到罩袍就联想到宗教的吃人,也并不让人意外。

“我是真的认为危险被夸大了。大部分住在这里的人是普通人,或者说,我希望自己是有这种信念的。”鹪几年前从中国搬到了瑞典,她现在住在斯德哥尔摩最臭名昭著的“不安全区”之一,天斯塔(Tensta)。

鹪告诉我,她经常在周末的深夜里一个人走路回家,并没有经历过“危险”。相反,她对她现在的住所还是比较满意的:安静,房子大,房租划算,周围有很多性价比高的超市,也有生活气息。更重要的是,从这里到她上班的希斯塔科学村通勤很是方便。她的房东,一位中东裔的男性,也很乐于助人,多次帮她搬家、运送家具。

鹪相信,由于暴力犯罪绝大多数时候只发生在帮派之间,她并不需要过分担心安全问题。她的房东还曾开玩笑地告诉她:“你不是白人男性,在这边不会有危险,不会被盯上的。”

2025年初,房东告诉鹪,他在给房子寻找买家。在瑞典,买房往往是比租房划算的。就在鹪决定买下这套公寓的那一天,家对面居民楼的楼梯间里发生了一起爆炸案。虽无人伤亡,但就在眼前发生,仍让她心中不安。“现在我是不会考虑买下这个公寓了——爆炸这件事,因为距离太近了,太切身,有点像埋了一根刺一样。”鹪说。

许多这样的爆破,是由居住在“不安全区”的帮派成员所执行的,往往是青少年和年轻人。帮派犯罪的执行者,正在显著趋向低龄化。由于瑞典对于15岁以下的青少年有着宽松的法律,低年龄段的青少年就成了帮派招揽的主要目标,因为他们即使杀了人,由于年龄小,不易受到重罚。而帮派的头目则往往身在国外,远离法网,靠着跨国的网络维持帮派的运作。

斯德哥尔摩人露莎小时候住在斯德哥尔摩市郊一片移民较多的区域,初中时,就近入学的她曾目睹同班同学卷入帮派之中。后来,她因成绩优异,进入了斯德哥尔摩市中心最声名显赫的高中就读。她的新同学们大多从未在内城以外居住过,因此,露莎发现,她那些一路进入顶级商学院的同学们可以把吸大麻嗑药当作是云淡风轻的时尚和纵乐,只有她知道这背后意味着什么:“没有需求就不会有市场。这些毒品交易是帮派的主要业务。你去购买,就是在直接推动他们继续招揽更多的未成年人,让越来越多的孩子卷入犯罪。”露莎目睹过这背后的阴暗面,但那些富家子弟对此一无所知。

瑞典电视台svt今年推出的调查报告《帮派学校》指出,“随着犯罪团伙招募年龄越来越小的儿童和年轻人,学校已经成为他们犯罪的场所,被用来贩卖毒品、储存武器并招募年轻人实施最严重的暴力行为。据瑞典检察机关统计,过去十年间,涉嫌谋杀案的15至17岁青少年数量增加了千倍以上。”[12]越来越多的青少年加入帮派、执行犯罪——主动地,被动地,有的被胁迫,有的被诱惑。值得一提的是,这些人大多是移民后代的孩子,是土生土长的瑞典人,而非暂时停留的外人,是需要被国家栽培和扶持的国民——他们没有“祖国”可以回去。

“每一个年轻人在帮派暴力中杀人或被杀,都是整个社会的失败”。瑞典的地方报纸《乌普萨拉新报》的记者Tove Hovemyr观察到,瑞典人对于帮派犯罪受害者的同情与怜悯正在干涸。“每次枪击或爆炸后,我们都变得越来越麻木,尤其是当受害者是持续不断的帮派冲突的参与者时。”她在题为《非人化并不能打击帮派暴力》的评论文章中强调,每一位受害者都值得哀悼,即使他们是帮派的一员,因为在这些事件中,往往杀人和被杀的都是孩子——“真正的败类是那些胆怯地远离枪林弹雨、眼不见为净的帮派头目,他们在毁灭那些被培养成杀人犯和暴力实施者的年轻人的生命,也在毁灭那些不幸在错误的时间出现在错误地点的受害者的生命。”[13]

从《帮派学校》的报告中,我们可以一窥那些年幼的帮派成员的生活:有一位受访者因为担心敌对帮派成员攻击,每日持刀枪上课;他常在高一学生中寻找脾气暴躁的不合群者,引诱他们加入帮派。另一位受访者从高中辍学,但仍在低年级学生中为帮派招揽成员,“寻找那些缺乏社会联系、成长困难的年轻人”。他的招揽方法是: “我给他们买昂贵的夹克,买香水,也许在他们需要钱的时候给他们钱,与这些小家伙建立关系。”[14]

在那些被帮派活动笼罩的学校,老师为了自保,即使目睹毒品交易,也不敢出声。有的母亲看着自己的孩子陷入帮派之中,向警方求助无门,能想到的唯一办法是把孩子带出国。如何解决帮派犯罪的问题,瑞典社会仍在艰难地寻找答案。2025年1月,平均每一天就有一起爆炸案发生。遗憾的是,右派政府执政两年多以来,瑞典的暴力犯罪似乎有增无减。如何治理社会,如何解决不平等,显然不是口号就能简单解决的事情。

即便见证了家门口的爆炸案,鹪对于瑞典的“不安全”仍有着自己的看法:她认为,“瑞典人喜欢大惊小怪,无限放大事态的严重性”,公允地说,这些“不安全区”相较瑞典过往的一派祥和,的确显得十分不太平,但和其他一些国家,如南欧的意大利比起来,瑞典的暴力犯罪“压根是不值一提的量级”。

鹪告诉我,“我还是会住这边,也还是会出去玩到深夜回家,并且依然认为媒体在刻意渲染夸大这里的治安问题——我觉得是在给歧视推波助澜”。

“的确,比起像是美国,瑞典当然是更安全的。大部分的暴力犯罪都是那些愚蠢的帮派之间的互斗。即使在夜里走在那些脆弱区域,也不是说会遭到生命威胁。”托比的伴侣是一位来自东欧的新移民。即使对于瑞典的治安和移民问题恨铁不成钢,他的伴侣也承认,当讨论瑞典的“不安全”时,其所比较的尺度是瑞典的过去。

但是,在一个战争不断,贫富差距不平等不断扩大的世界里,觉得一个真空般无扰于外部世界的“最安全国家”可以持续地安宁下去,是否本身就是某种西方中心主义的一厢情愿?

“没有人是自由的,直到每个人都是自由的。”在斯德哥尔摩大街上的挺巴游行里,我经常看到这样的标语。

两份瑞典政府于2024年印发的手册:《发生危机或战争时》、《谈谈帮派:给家长和监护人的指南》

5. “发生危机或战争时”

2025年2月,瑞典史上最大规模的枪击事件在小城厄勒布鲁爆发。凶手,一位当地的白人男性,在一所成人学校里开了50多枪,含凶手在内有11个人死亡。10名遇难者中,其中至少有两名袭击受害者来自叙利亚,一名来自伊朗,一名来自伊拉克,一名来自索马里,一名来自厄立特里亚,一名来自阿富汗,一名来自波斯尼亚。[15]

开枪的凶手没有留下任何有关动机的信息,而瑞典警方和政府则反复强调此案“与恐怖主义无关”、“无意识形态色彩”。

这起惨案的确跟移民有关——事发学校的学生多是移民,许多人在此上“给移民的瑞典语课”,一项瑞典全国性的公共服务,旨在帮助新移民学习语言、融入瑞典社会。这样的暴力犯罪的发生,不是因为瑞典的新移民们不够努力地“融合”;相反,正是那些最努力想融入瑞典社会的、到成人教育中心学习技能的人们,倒在了枪口下。

事发后,瑞典新闻频道TV4公开了一段据称来自现场的录音。录音中,在枪击的前几秒钟,一名男子高喊:“你们应该离开欧洲。”[16]

瑞典官方对于此案“不是恐怖主义”的定调,以及凶手动机的缺失,间接影响了全球媒体对此事的报道。许多中文媒体在报道此事时,无不顺带介绍瑞典近年如何从“世界上最安全的国家”堕落为一个帮派横行、移民犯罪猖獗的地方;英国BBC一篇有关此案的报道,还选用了一张非白人的照片作为封面图(而后受到批评)。——阅读这些媒体的报道,不仔细分辨的话,你可能会以为这起瑞典史上最大的枪杀案,又是哪位无恶不赦的非白人移民所策划的。

“尽管没有宣言,但恐怖已被宣扬。这场枪击向很大一部分有外国背景的人们发出了有针对性的恐惧信息。”瑞典左翼杂志《Flamman》的评论指出,官方避免将此事视作恐怖主义的姿态,“与对今年1月斯德哥尔摩帮派爆炸案的反应对比鲜明”:“就在学校袭击发生前几天,作为该国右翼政府一部分的自由党的领袖Johan Pehrson就呼吁将犯罪网络Foxtrot归类为恐怖组织。当总理Ulf Kristersson出现在TV4 的早间新闻中讨论爆炸事件时,他将其主要归因于移民。在那些案件的语境下,去总体化一件事,去指责特定的群体,以及去延伸恐怖主义的定义,则是被接受的。”[17]

“很难相信这场暴力事件的目标不是政治上的。”瑞典记者Martin Gelin在《卫报》的评论文章中说,“在一代人内,瑞典已经变成了一个多元化和国际化的国家,种族和英国一样多样化。在同一四十年里,大致包括我的一生,我们也看到了可怕的白人至上主义暴力、种族主义大规模枪击事件和连环杀手的浪潮,这些事件经常针对移民。但在过去的10年里,执政的保守派(温和党)和中左派反对派大多避免说任何可能被视为包容移民社区的话,更不用说为移民社区辩护了。相反,他们逐渐接受了更具战斗力的言论,将移民与犯罪和帮派暴力联系起来。”[18]

雷比和求学的伴侣一起从亚洲来到瑞典,至今已居住三年。为了找到工作和融入社会,她和许多其他来自世界各地的移民一起,在当地的瑞典语学校上课。在半年的学习后,她已经能够听说读写生活所需的瑞典语了。今年年初,她因为个人原因暂停了一段时间瑞典语的学习。在这期间,这起史上最大的枪击案发生了。

虽然并不生活在厄勒布鲁,但雷比也感受到切身的恐惧和担忧:“发生枪击的瑞典语学校和我在我所在的城市上瑞典语课的是同一个机构。看到新闻后,我觉得很害怕,担心不知道以后我上课的时候,会不会也发生针对移民的暴力事件。”

雷比上一次因为新闻而对在瑞典的生活感觉到不安,是瑞典政府在2024年11月更新《备战手册》的时候。“我没有想到我会在自家的信箱里真的收到这样一份关于如何为战争做准备的手册,仿佛俄军要打到门前了。”

如果说厄勒布鲁的大规模枪击案更为瑞典的有色人种和新移民带来不安,那么《备战手册》的分发,则是对所有瑞典人的一次轻轻的提醒:在经历了两个世纪之久的和平后,瑞典正在面临一个好战的世界,战争的风险正在国门外盘旋。

这本备战手册全称《发生危机或战争时》(Om krisen eller kriget kommer),由瑞典民事应急署发行,有多语言版本,在2024年底更新,陆续邮寄给每家每户。手册的第一版在二战期间发行,于冷战期间也曾两次更新,此前最后一次改版是2018年。备战手册的更新,与其说是在暗示特定的战争风险,更意在未雨绸缪的全民动员,帮助国民为可能到来的风险做好提前的准备。

这份最新更新的战争手册强调了瑞典防御战略的三大支柱:军队、民防与北约。手册指出,瑞典面临日益升高的军事攻击和安全威胁,可能会遭遇的危机风险包括战争与武器攻击、假消息、恐怖攻击与破坏行动,以及极端气候、危险病原体、IT系统服务中断与组织犯罪等。此版手册的更新也包括更详细的危机预备措施,包括:居家储备一定的食品、饮水与维生物资;熟悉空袭警报与避难处所;提高心理防卫意识;加强电子安全,使用高强度密码、安装安全性更新并备份重要资料;学习急救止血技巧等。此外,手册也提及对宠物的关怀,提醒饲养动物者应同时为宠物准备所需物资。[19]

收到小册子后,许多瑞典人前往超市,按照手册的建议购置备战物资。“我在结账的时候,看到周围排队的人和我一样,都提着一模一样的东西。”一个晚宴上,一位大学教授告诉我。

但是,就像我遇到的很多瑞典人一样,虽然担忧国际局势的变化,他并不真的觉得战争会发生在瑞典的国土上——“瑞典的右边有芬兰挡着!”。

而我身边的许多移民朋友,并没有准备备战物资的动力:他们并不知道自己能不能在当地找到工作,能不能真正在瑞典安定下来,何必囤积呢?

备战手册更新至今好几个月,所幸欧战没有爆发,但国际新闻每一天都令人心惊胆战。欧洲如何在美国和俄国的阴影下求得和平,成为人们茶余饭后的讨论主题。在我生活的城市里,新移民们仍络绎不绝地前往成人学校上瑞典语课;演奏乌克兰古典乐的小型音乐会在市民文化空间里举行;活动团体每周都在集会,为巴勒斯坦、苏丹以及其他远方的人们上街。

春天在瑞典一天天逼近,我看到无数的野花在化冻的泥土里生起——至少在这一刻,我觉得脚下的土地如乌托邦般安宁。

民众纪念乌普萨拉枪击案受害者。

尾声:唯有哀悼

每年四月三十日的“春节”(Valborg),标志着春天正式抵达瑞典。这个节日在乌普萨拉这座大学城尤其盛大,人们每年都相聚在这一天,饮酒、点燃篝火,庆祝严冬的离开。在一年的这个时候,总会感觉生活一天天地在变好起来——郁金香和蔷薇科花树完全绽开,青蓝色的天撒播下北欧清澈的金色阳光,天色至少晚上九点才会暗下来。

但是,今年的“春节”,乌普萨拉被恐惧和悲伤笼罩:就在节日的前一天,市中心的一家理发店爆发了枪击案。据警方调查,一名20岁的帮派成员在数名年长者的教唆下执行了这场暴行。死者都很年轻,年龄在15到20岁之间。

其中那位15岁男孩的家人,向媒体公开了死者的生活细节。男孩的同学和球队的朋友也接受了采访,怀念他生前的善良和友好。他的父亲说,这个孩子刚找到了第一份打工的工作,在麦当劳,他为此非常开心。那天,他刚结束考试,准备去理发,让自己在隔天的“春节”显得好看一些。结果,他在理发时被枪杀,再不能回家。那天出门前,他亲吻了母亲的额头,竟成了永别。[20]

这一年的瑞典“春节”,不再只关乎在草地上庆祝新春的纵乐的狂欢。数百人在乌普萨拉清真寺,一同哀悼死去的15岁男孩。在枪击发生的理发店路口,人们立起了一个小小的纪念碑,前面放满了鲜花和蜡烛。每次走过这条小路,都能看到默哀的人潮:有中学生模样的人群,有推着婴儿车而来的家长,不同肤色的男女低着头哀悼,把路口包围。

哀悼,如精神分析理论所言,是对于丧失的承认,对于当下现实的全然接纳;唯有哀悼,才能不陷入对过去的执迷和忧郁的沼泽。[21]瑞典,何尝不应该诚实地接纳它所谓乌托邦般的过去的丧失,承认现实——承认它处在一个动荡不安的世界,也承认它本身就是一个多样复杂的社会。这内外的复杂,也许使瑞典再也回不去那想象中的过去的轻盈纯洁,却不妨碍它在复杂中淬炼出深刻的品格来。

参考资料

[1] Population Statistics Sweden:https://culturalatlas.sbs.com.au/swedish-culture/swedish-culture-population-statistics

[2] Stricter requirements for Swedish citizenship. KPMG 2025-01-15.https://kpmg.com/se/en/insights/newsletters/taxnews/2025/stricter-requirements-for-swedish-citizenship.html

[3] Lagerman, Julia. "Homonationalism on the Defensive: News Media Responses to Nationalist Anti‐LGBTQ Attacks in Sweden."Antipode56.2 (2024): 538-557.

[4]Tunström, Moa, and Shinan Wang. "The segregated city: A Nordic overview." (2019).

[5][6][9]Sandberg, Johan. “Stockholm: social mechanisms of migrants’ emplacement in a segregated global city.” Ethnic and Racial Studies 46.11 (2023): 2355-2377.

[7]Maudsley, Ann. “Swedish planning and development in the 20th and 21st centuries.” European Planning History in the 20th Century (2022): 105.

[8]Rokem, Jonathan, and Laura Vaughan. “Geographies of ethnic segregation in Stockholm: The role of mobility and co-presence in shaping the ‘diverse’ city.” Urban Studies 56.12 (2019): 2426-2446.

[10]Roger Andersson. “If I could re-plan Stockholm: Some reflections on the segregation challenges facing the capital of Sweden”. “The Multicultural Helsinki Region 2040” Conference, Hanaholmen, Nov. 8, 2019

https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2019/11/Roger-Andersson-Presentation-.pdf

[11]Ahmed, Sara.The Cultural Politics of Emotion. NED-New edition, 2, Edinburgh University Press, 2014.

[12][13]Hör gängkriminella om vilka skolbarn de rekryterar: ”Klassens clown”. SVT Nyheter 2025–04-24.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/hor-gangkriminella-om-vilka-skolbarn-de-rekryterar-klassens-clown

[14]Tove Hovemyr. Avhumanisering kommer inte att bekämpa gängvåldet. Upsala Nya Tidning 2025-05-03

https://www.unt.se/ledare/ledarkronika/artikel/avhumanisering-kommer-inte-att-bekampa-gangvaldet/j8mgo2pl

[15]Police reveal more details about Örebro shooting: Gunman fired 'more than 50 shots' The Local Sweden 2025-02-12.

https://www.thelocal.se/20250212/police-reveal-more-details-about-orebro-shooting-gunman-fired-more-than-50-shots?gaa_at=eafs&gaa_n=AerBZYNBTt0VGHlZPYfNgaTfRvEnqRnVftkzGu1jIA4tEJDzUfGGRDxIfQjjIIDraug%3D&gaa_ts=68172001&gaa_sig=A_dN5mnME8FaD6JPWY60Gr3mfoZ9ybgkUhlI1IHEo2AWjKDV8cRyl-OgHeYllq19R-CwigncZMq4z14y9yeSSg%3D%3D

Most victims in Swedish mass shooting had immigrant background, say police The Guardian 2025-02-10

https://www.theguardian.com/world/2025/feb/10/most-victims-in-swedish-orebro-mass-shooting-had-immigrant-background-say-police

[16]Ropet innan skotten på skolan: ”Ni ska bort från Europa!” TV4 Nyheterna 2025-02-10https://www.tv4.se/artikel/7qTRgWLWukxyqdqrWOwTyY/ropet-innan-skotten-pa-skolan-ni-ska-bort-fran-europa

[17]Jacob Lundberg & Liz Fällman. Flera skjutna till döds på skola i Örebro: ”En mardröm” Flammans 2025-05-04.https://www.flamman.se/flera-skjutna-vid-orebroskola/

[18] Martin Gelin. Will any Swedish politician defend the group most terrorised by the Örebro gun massacre? This article is more than 2 months old. The Guardian 2025-02-12

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/12/sweden-risbergska-orebro-gun-massacre

[19]The Swedish Civil Contingencies Agency.

https://www.msb.se/en/advice-for-individuals/the-brochure-in-case-of-crisis-or-war/download-and-order-the-brochure-in-case-of-crisis-or-war/?ref=bunko.watchout.tw

[20]15-åriga Aiham sköts hos frisören – Pappan: ”Gud valde honom” SVT Nyheter 2025-05-04.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/15-ariga-aiham-skots-hos-frisoren-pappan-gud-valde-honom

[21]Butler, Judith.Precarious life: The powers of mourning and violence. verso, 2004.