小米汽车,继续锁定“确定性”

出品丨虎嗅汽车组

作者丨李赓

在经历两个多月的舆论风波后,雷军昨夜(5 月 22 日)终于带着小米以全新姿态回归舞台中央。

在这场名为 "15 周年战略新品发布会 " 的活动上,小米祭出了一系列新产品:从花费了 135 亿元自研的 3nm 旗舰芯片玄戒 O1,再到搭载了自研玄戒芯片的小米 15S Pro、小米平板 7 Ultra 以及小米 Watch4 eSIM。

但最引人注目的,当属首次官方发布的 YU7。作为整场发布会的压轴环节,YU7 的发布全长约为 1 小时,雷军基本分享了 YU7 除了价格以外所有的产品信息。

虽然 YU7 的正式上市可能还要再等上个把月,但在虎嗅汽车看来,结论已经可以提前给出:小米 YU7 很大概率会复现 SU7 当初上市的爆火。

YU7,一款 " 换汤不换药 " 的新产品

小米自己对于 YU7 的定义是 " 豪华高性能 SUV"

纵观昨晚的发布会,或许是因为煽情的片段少了许多,YU7 这样一款重磅新品除了价格,基本在 1 个小时内就得到了非常完整的介绍。

跳脱开每个方面具体的设计和功能,YU7 的配方与 SU7 相比,其实没有根本性的变化,仍然是 " 汽车行业经典外观设计 + 出色的新能源车辆性能 + 部分技术和功能的重点创新 "。

昨天小米发布会之前,法拉利中国在公众号发了一张 Verde Dora(多拉河的绿色)配色的 Purosangue

先说外观,跟当初 SU7 发布之后就陷于抄袭 Taycan 的争议一样,YU7 昨天也很快陷入到了抄袭法拉利 Purosangue 的嫌疑(尤其是法拉利中国还在小米发布会之前," 不小心 " 发布了一张 Verde Dora,多拉河的绿配色的 Purosangue)。

但跟 SU7 一样,YU7 和 Purosangue 相比,肯定算不上像素级抄袭,主要还是停留在车身尺寸的比例参考。正如雷军自己介绍的一样,这是 " 百年汽车工业沉淀下来的豪华设计 ",包括 3 倍的轮轴比、2.1 倍的轮高比,还有 1.25 倍的宽高比。

小米在这个比例大框架的基础上,兼顾降低风阻需求(整车风阻系数只有 0.245Cd)进行了很多细节设计,保持了一定的家族化风格,外观上基本没有什么可以吐槽的点(撇开抄袭嫌疑)。

性能方面就非常简单了,毕竟就连 Max 版 YU7 也只是用了小米的 V6s(Max 版还有一颗前电机,SU7 Ultra 的电 V8s 电机才是目前小米最强电机),一样轻松实现了比肩传统燃油性能车的加速度表现:

标准版车型的最大功率为 235kW(320 马力),零百加速 5.88 秒,最高车速为 240km/h;

Pro 版车型的最大功率为 365kW(496 马力),零百加速 4.27 秒,最高车速同样为 240km/h;

Max 版车型的最大功率为 508kW(690 马力),零百加速 3.23 秒,最高车速为 253km/h。

在加速性能的基础上,小米还非常 " 下本 " 地为全系车型配备了大电池:起步就是 96.3kWh 的磷酸铁锂,标准版的 CLTC 续航里程达到了 836km;双电机的 Pro 版本使用与前者一样的电池,CLTC 续航小幅下降到 770km;最高端的 Max 版本电机性能进一步加强,CLTC 续航也有 760km。

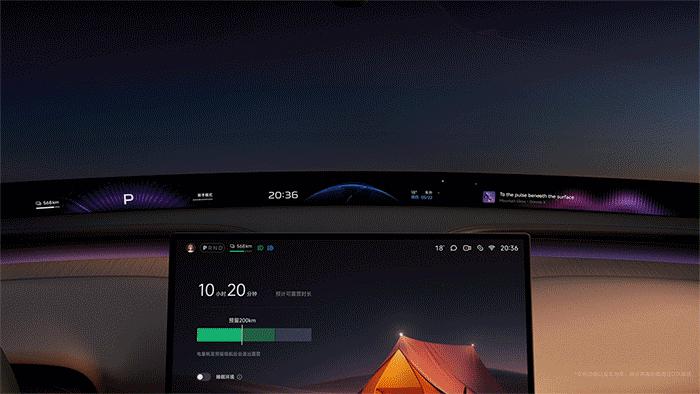

有了外观和车辆性能撑腰,YU7 此次在内饰进行了重点创新,小米将其命名为 " 天际屏(HyperVision)"。

这一整条 " 屏 " 总长 1.1 米,位于仪表平台最远端。虽然名为 " 屏 ",但它的原理更接近于 "HUD",投射的平面实际上是前挡风玻璃的延伸,但和一般半透明的玻璃不同,投射的位置被喷上了超黑胶质显示图层。

实际的显示内容,通过玻璃下方的三个 Mini LED 生成,经过玻璃折射之后再反射到人眼,从而形成比传统 HUD 清晰得多,比液晶屏更不容易反光眩光,还能拉远显示内容焦距(减轻视线切换给用户带来的额外疲劳感)的显示效果。

在全新的硬件显示能力基础上,小米还为其配套了灵活的显示模块。诸如不同风格的仪表盘不同维度的车辆信息(能耗、加速度),各种样式的导航信息,甚至是音乐播放器中的歌词,都能够在一整条 " 屏 " 上获得显示,大大增长了这一新配置的实用性。

从实际效果来看," 汽车行业经典外观设计 + 出色的新能源车辆性能 + 部分技术和功能的重点创新 " 的组合的确在整体产品层面做到了 " 守正出奇 " 的效果。基本没有短板的产品力,再加上小米本就敢定低价的传统(虎嗅汽车预测 YU7 整体的价格区间大概率还是在 30 万元上下,最低配有望冲击 25~26 万元的区间),已经预告了 YU7 正式上市初期的销量必然不会太差。

继续追求确定性的小米汽车

作为汽车行业绝对的 " 后来者 ",虽然小米发布的第一款产品 SU7 就获得了极大的成功,但对于当下的小米而言,挑战依然不少,首当其冲的就是小米目前的规模效应仍然不足。

参考小米自己的 2024 年四季度财报业绩,其季度汽车销量已经来到 6.9 万辆(2025 年一季度为 7.5 万辆),但小米的汽车业务仍季度亏损了 7 亿元。平摊到每一台车上,差不多刚好亏损了 1 万元。想要抹平这个差距,小米唯有进一步扩大自身的销量,反向通过规模来降低自身的单车制造成本。

而近期有媒体就实地探访了小米在建的第二工厂,其中工作人员的回复也非常直白:" 工厂基础建设已经完成,6 月底就会进行 YU7 的投产。" 按照这个时间算,恰好能在 7 月份 YU7 上市之前囤积一批现车。

考虑到需要不断增加的产能和销量,小米其实采用了一套非常保守,但能最大化确定性的策略——以 SU7 的用户客群,来制定 YU7 的配置以及功能。

这群被雷军概括为 " 无法容忍平庸 " 的年轻人,属性上其实非常独特,小米对他们相当了解,以车内空间能力的案例演示为例,尽管 YU7 是一辆 " 五座车 ",但官方所展示出来的二三四人乘坐场景却选取了户外、滑雪、自驾游。当友商还在用银发老人和婴儿车填充宣传片时,小米的镜头语言已悄然划出用户分界线。

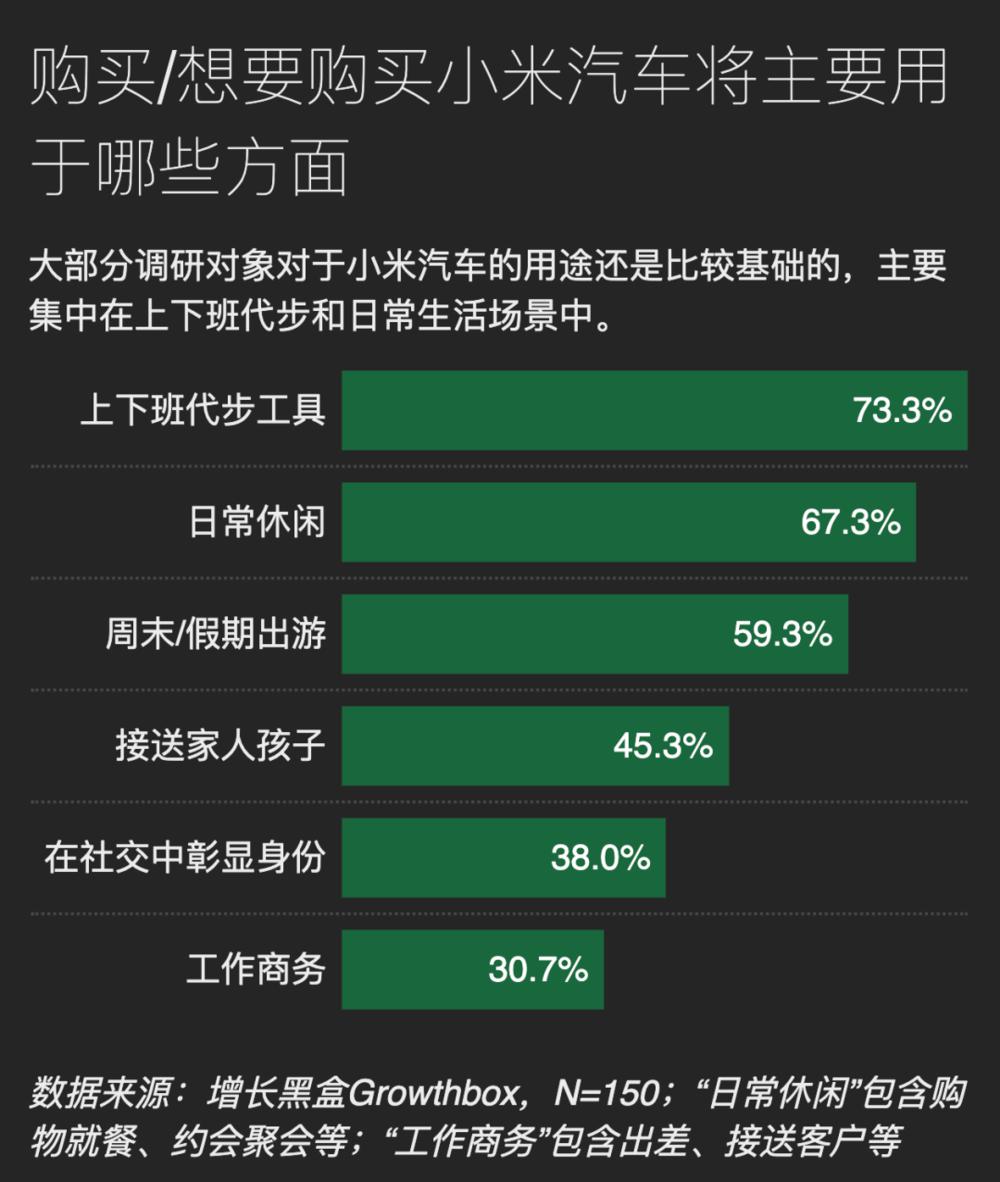

服务平台增长黑盒去年曾对小米 SU7 的客户做过一个调查问卷,其中有一个问题就是购车用途。在众多的选项中,本应最常见的 " 接送家人孩子 " 只占到第四名。这并非偶然的市场波动,而是产品定位与品牌形象形成的精准筛选机制:就像运动相机不会宣传拍全家福功能,高端游戏本不会主打办公会议场景。

这种更紧贴特定客户群体的减法战略,将进一步在基础的硬件设计、新能源基础性能、创新的技术和功能之外,帮助小米锁定具有确定性的销量。