电池「新国标」让电车涨价 20%?真相其实是……

更深刻了解汽车产业变革

出品: 电动星球

作者:Wallace

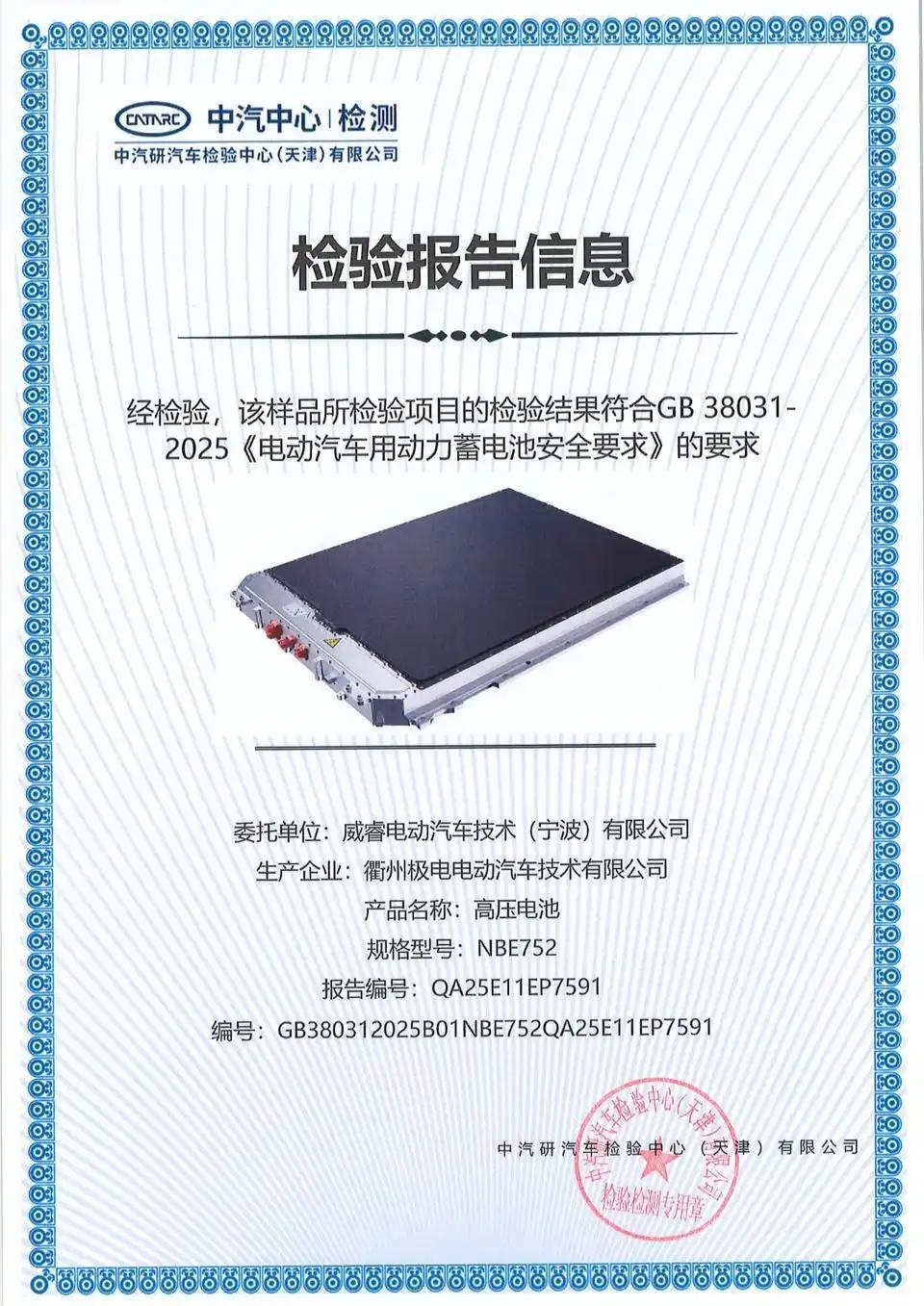

尽管新能源车动力电池的「新国标」,也就是《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB 38031-2025)要到一年后的 2026 年 7 月 1 日才正式实施,但并不妨碍这一新规,引发行业中的热烈讨论。

「新国标」对动力电池的安全性提出了更高、更严苛的要求,也因此有汽车博主「建议」,消费者在 2026 年月 7 月 1 日到来之前,暂时不要选购新能源车。

然而,车企们并不希望见到这种情况发生。进入 5 月以来,吉利(极氪)、长城、上汽通用、智己、东风日产、广汽丰田、零跑和小鹏等多家主机厂均已宣布,旗下车型正在使用的动力电池产品,已经通过了新国标的检验。

供应链这边,核心供应商宁德时代更是表示,拿下了行业首张合格检测报告。言下之意是,宁德时代目前供应的动力电池产品,已经提前一年满足「新国标」的要求。

部分自媒体和业内企业的各执一词,最迷惑的当属消费者。

动力电池「新国标」到底是怎么一回事,会不会导致动力电池涨价甚至购车成本上升,在 2026 年 7 月到来之前,还能不能买新能源车?

针对这些问题,车企、电池供应商和上游供应链三个视角的观点,综合之后,我们或能从中找到最公允的答案。

「新国标」新在哪?

消费者最关心的首个问题大概率是,动力电池「新国标」,对比原有的国标(GB 38031-2020),到底有哪些变化?

根据官方信息,新国标动力电池对安全性提出了新的要求,有媒体将其形容为「史上最严电池国标」。

「热扩散」测试作为重点项目,新国标要求动力电池需通过新增的「内部加热」触发方式,而原来的测试项目,则是大众更为熟知的「针刺测试」和「外部加热」。

所谓「内部加热」测试场景,模拟的是电池内部短路特殊工况,使得测试体系更贴近真实情况,更加全面。

同时,新国标对「热失控」的技术指标,要求大幅提升。

「新国标」要求,动力电池出现「热失控」情况后,2 小时内「不起火、不爆炸」,依然要在 5 分钟内发出报警,发出报警后的 5 分钟内,电池烟气不能侵入乘员舱。

最后则是,新国标对动力电池发生热失控后的温度做了明确要求,「监测点」的温度,不能高于 60 ℃。

作为对比,上一版的国标仅要求动力电池发生热失控后,5 分钟内需发出警报,来为驾驶员留出逃生窗口。

在热失控项目之外,新国标还针对常见的行驶工况,新增了「底部撞击」测试项目。

测试机器会使用直径 30mm 的撞击头,以 150 焦耳能量连续撞击电池底部三次,撞击后电池需满足「无电解液泄漏、外壳无破裂、不起火爆炸,且绝缘电阻符合安全标准」等条件。

很明显,新增的撞击要求,模拟的是常见的「电池磕底」工况。而此前的动力电池国家标准,并未对磕底后的电池安全性作出明确要求。

最后,新国标还明确了动力电池快充循环后的安全要求。针对 4C 以上的快充电池,在循环 300 次后还需要通过外部短路测试,保证不起火、不爆炸。

「新国标」针对动力电池安全性的更高要求,或许能打消部分消费者的疑虑。

理论情况下,通过「新国标」的动力电池,几乎在大多数意外情况中都不会出现剧烈的起火、燃爆现象;再差的情况,也能够为乘员的逃离留足时间。

只不过,摆在车企和用户面前,更现实的问题是,对安全要求更高的「新国标」,很有可能会让动力电池成本上涨。《大众日报》在 4 月份的报道中指出,「新国标」或导致动力电池成本上涨 15%~20%。

2026 年 7 月之后,新能源车要涨价?

「新国标」贵不贵?

综合车企、电池供应商的观点,「新国标导致电池成本上涨」的说法,只说对了一半。

对的一半是,新国标对动力电池安全提出更高的要求,客观上的确会让生产成本提高。

但对于头部车企、电池供应商来说,新国标实施带来的成本变化,则相对较少。

不会涨价

极氪接受电动星球采访时明确表示,目前来看,动力电池「新国标」的实施,不会导致电池生产成本,和整车终端价格的上涨。

当然,极氪的这番回应仅针对极氪提供的服务和产品,但基于极氪的市场地位,该表态具有一定的代表性。

极氪给出的理由是,「全系车型所采用电池的设计标准均已符合甚至超过动力电池新国标,电池成本和整车售价也不会因为新国标的落地而有变化」。

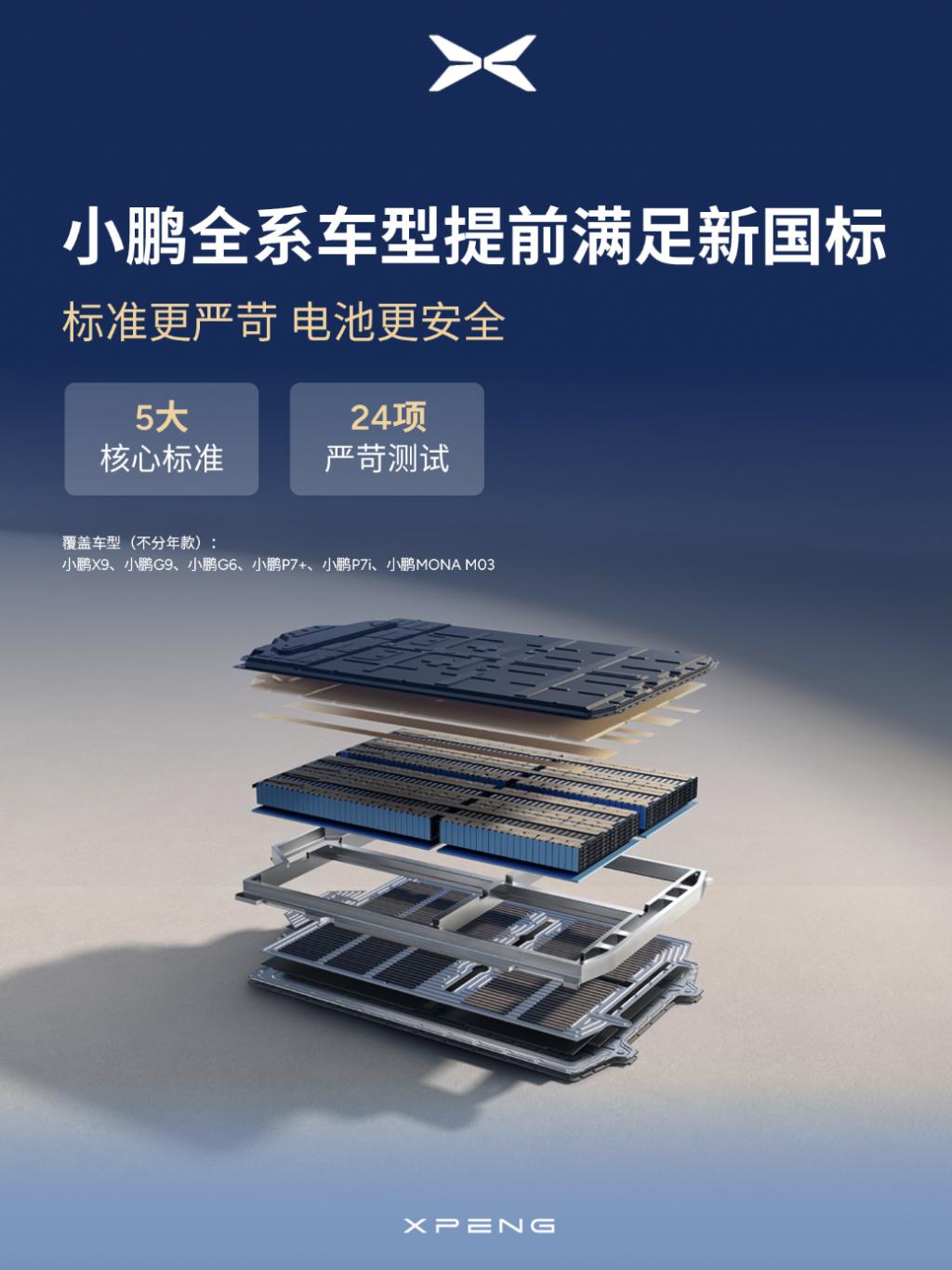

可以理解为,包括极氪在内,已经表态的头部车企(零跑、长城和小鹏等),他们的动力电池设计标准本就超过了「新国标」的要求,而不存在「为了满足新国标而增加成本」的说法。

一位在电解液公司(动力电池上游供应链)工作的朋友则告诉电动星球,目前行业上游和下游的电池制造商沟通,并未发现有任何涨价的迹象。

「针对新国标的涨价目前没有听说,反倒是电解液的价格,今年已经降过一轮了。」

这位朋友透露,下游的动力电池企业进入 2025 年以来已经多次发函要求上游原材料降价,动力电池整体价格走低是大趋势。

行业洗牌

那么,是哪些企业,可能会因为「新国标」的施行,而增加成本?

另一位任职于电池供应商的朋友认为,大概率是处于中下游的「同行」,也就是体量较小、产品研发体系相对落后的尾部动力电池供应商。

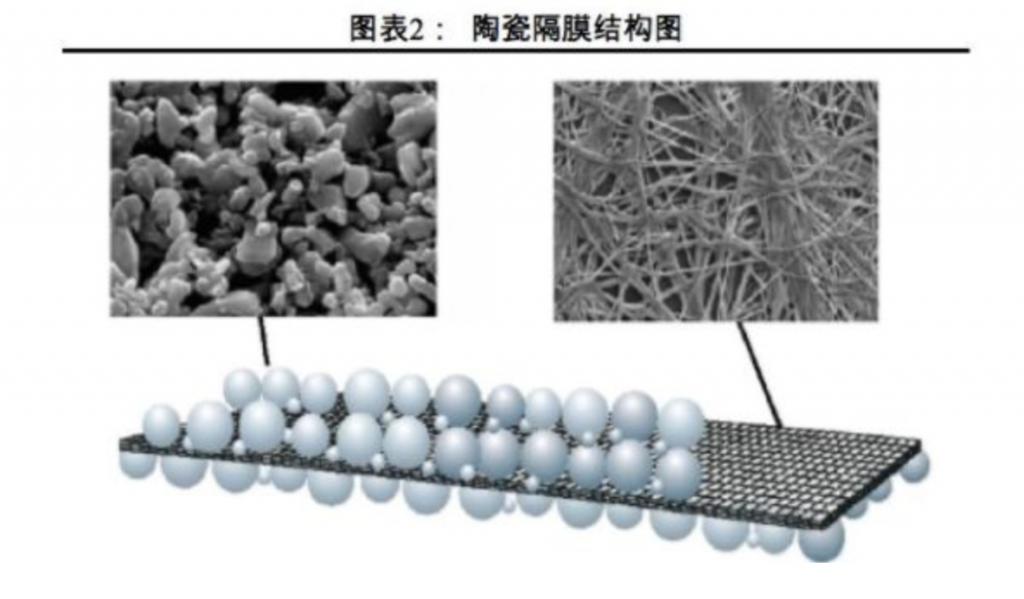

朋友聊到一个细节,为了更高的安全性,新国标将倒逼供应商提升产品标准,比如电芯隔膜有必要升级为更高安全性的「陶瓷涂层电芯隔膜」。

电芯隔膜以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)为基材,在这基础上涂覆陶瓷涂层的话,成本将增加 20%~30%。

放到整个动力电池之中,单单是隔膜材质涂覆陶瓷涂层这一点,会让电池包综合成本增加 1.2%~2.4%。

头部电池供应商,在「内卷」的压力下早就应用了陶瓷涂覆或其他能提升隔膜安全性的技术,承担了这部分成本。

而二线、三线企业倒不一定。他们新生产的电池包要符合新国标,结合产线升级、原材料升级和工艺升级多方面因素,成本增加接近 20% 的确不奇怪。

「新国标主要的作用,是卡住动力电池的下限。」这位朋友认为,电池供应链末端的企业,被逼提升技术水平来提升电池安全性,否则会被行业淘汰。

相对的,「新国标」对头部主机厂和动力电池供应商的影响非常小,甚至是可以「忽略不计」。

「你可以看到,新国标本来就是一堆行业头部参与制定的,什么比亚迪、宁德时代这些。从情理上看,他们也不会提出远超自己现有技术水平的国家标准,不然一下子产品全要升级换代,成本就太高了。」

根据公开资料显示,动力电池新国标的草案由 36 家单位联合制定,其中除了政府部门、专业机构,还有不少的头部企业。

第一批宣布动力电池通过新国标认证的企业,主机厂有蔚来、小鹏、理想、吉利(极氪)、长城(哈弗、魏牌)、零跑、上汽(通用、智己)、深蓝、东风汽车(日产、奕派、岚图)、广汽丰田、小米和比亚迪;供应商这边,宁德时代、中创新航、亿纬锂能已经明确表态。

上面提到的主机厂、供应商,均在「36 家起草单位」之列。

动力电池从业者认为,电池大厂的产品几乎都能无缝通过「新国标」,观感上或许不太好,外界看不到厂商因应新国标升级技术的动作,「会让人觉得,新国标雷声大雨点小」。

但客观来说,新国标的施行,和头部企业的迅速跟进,也依然有不小的积极意义。

「底线拉高了,大厂带头,小厂也必须跟进。而且新国标把重点放在安全上,是有意地推动厂商卷安全。」不过对腰部、尾部的企业来说,研发压力将进一步提升,部分二三线电池企业难免会被淘汰也意味着,电池行业的「寡头化」会变得更加明显。

但对消费者来说,行业格局的变化不在他们的考虑范围之中。

「新国标」远不远?

消费者最关心的,也是最后一个问题是,他们距离「新国标」电池还有多远?

结合主机厂、电池供应商的说法,消费者距离「新国标」动力电池,其实是「0 距离」。

「符合新国标的电池就是新国标电池,而我们全系车型的电池都通过了新国标认证,所以你现在能开到的,都是(搭载)新国标电池的车型。」

这是极氪给我们的官方答复,实际上这也是零跑、长城等车企想传达的信息:新国标电池无需等待。

而针对网上的另一种论调,也就是所谓「等待 2026 年 7 月后再买车」,另一位主机厂的朋友认为没有必要。

「在体验上不会有变化」,他表示,现在的电池安全已经满足新国标要求,未来的产品就算有性能上的提升,但也不一定会与新国标的新增要求直接相关。

但由此,围绕「新国标」电池,中国新能源车市场,会形成新的竞争暗线。

短期来看,市面上销售的新能源车,视乎电池供应商的不同会成为两大类:使用「旧国标电池」的产品,和使用「新国标电池」的产品。

到 2026 年 7 月 1 日之前,使用旧国标电池的车型仍能正常销售,但在消费者的潜意识中,其竞争力必然会被削弱。

或许这短短的一年时间,因为动力电池标准的差异,原来各方面都不占优的三四线车企处境变得更加艰难,也会被市场加速淘汰。

而长期来看,头部车企、动力电池供应商之间的竞争基调,会升级为「超越新国标」。

可以预见,围绕更多场景、挑战安全极限,新能源车头部企业新一轮的技术大战将一触即发。

谁能笑到最后?

(完)