碳排放问题,乱成一锅粥

本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:简真,制图:同同,校对:朝乾,编辑:同同,原文标题:《比印度更严重的问题,依然乱成一锅粥》题图来自:AI 生成

本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:简真,制图:同同,校对:朝乾,编辑:同同,原文标题:《比印度更严重的问题,依然乱成一锅粥》题图来自:AI 生成当印巴冲突占据全球社媒热议 C 位时,关乎人类生存根基的气候危机,却在算法推送中被压缩成 # 极端天气 # 的扁平标签,被娱乐、体育等超大流量内容迅速吞噬。

以往 5、6 月才到来的炎热天气,在今年 4 月就席卷了南亚次大陆,印度、巴基斯坦多座城市的气温突破历史极值。

一方面,全球变暖不断威胁人类的生存,冰川融化、海平面上升,极端天气频发,另一方面,美国政府却在削减应对气候变化的财政预算,宣布退出《巴黎协定》。

《巴黎协定》本是人类为控制地球升温签订的 "救命协议" ——将本世纪全球气温升幅控制在 2 ℃以内,并努力限制在 1.5 ℃以内。

可如今,美国 " 退群 "、各国掐架、行业混战、概念打架,碳排放问题乱成了一锅粥。

事实上,碳排放只是衡量一个国家或社会组织排放了多少温室气体、增加了多少温室效应的指标。

虽然 70% 以上的温室气体都是二氧化碳,但也有一些并不含 " 碳 "。常见主要温室气体包括以下几种:

甲烷:主要来自养殖业的牛打嗝、放屁,垃圾填埋场腐烂物以及油气开采泄漏。1 吨甲烷的增温效果相当于 27.9 吨二氧化碳;

氧化亚氮:农业化肥的副产品,增温能力是二氧化碳的 273 倍;

氟化气体:常用于制冷和高压电网,虽然总量少,但单兵作战能力极强—— 1 吨六氟化硫的增温效果相当于 25200 吨二氧化碳。

为了方便计算,我们把所有温室气体所能增加的温室效应统一换算成二氧化碳,这叫做" 二氧化碳当量"。

碳排放对于一般人,是一串数字;对于企业,是一条不能越过的红线;对于国家,是产业转型升级、国际博弈的关键战场。

碳排放,为什么难以达成共识

人类活动产生的碳排放是否对气候有影响、到底造成了多大的影响,不仅民间众说纷纭,政界、商界各执一词,学术界至今也没有形成定论。

一方认为,大气中温室气体水平的上升是人类活动的直接结果,全球变暖、海冰融化、海平面上升、更强的风暴、干旱等气候异常现象,都与此有关。

另一方则认为,全球气候变暖主要是太阳热量和洋流波动的自然变化导致的结果,人类产生的温室气体排放微不足道,无法从根本上改变地球的气候。

这样的辩论已经持续了十几年。

就连否定人类活动影响气候变化的阴谋论者,也是各有各的 " 阴谋 "。比如美国比较盛行 " 政府阴谋论 ",认为这是政府控制民众的借口和手段。而有些中国老铁则认为,这是发达国家为了遏制发展中国家的工业化而编造出来的谎言。

所以,对于人类的碳排放造成了哪些影响、对环境影响几何、该承担多大的责任等问题,处于不同立场、阶层、行业的人多年来一直吵得脸红脖子粗,难以达成共识。

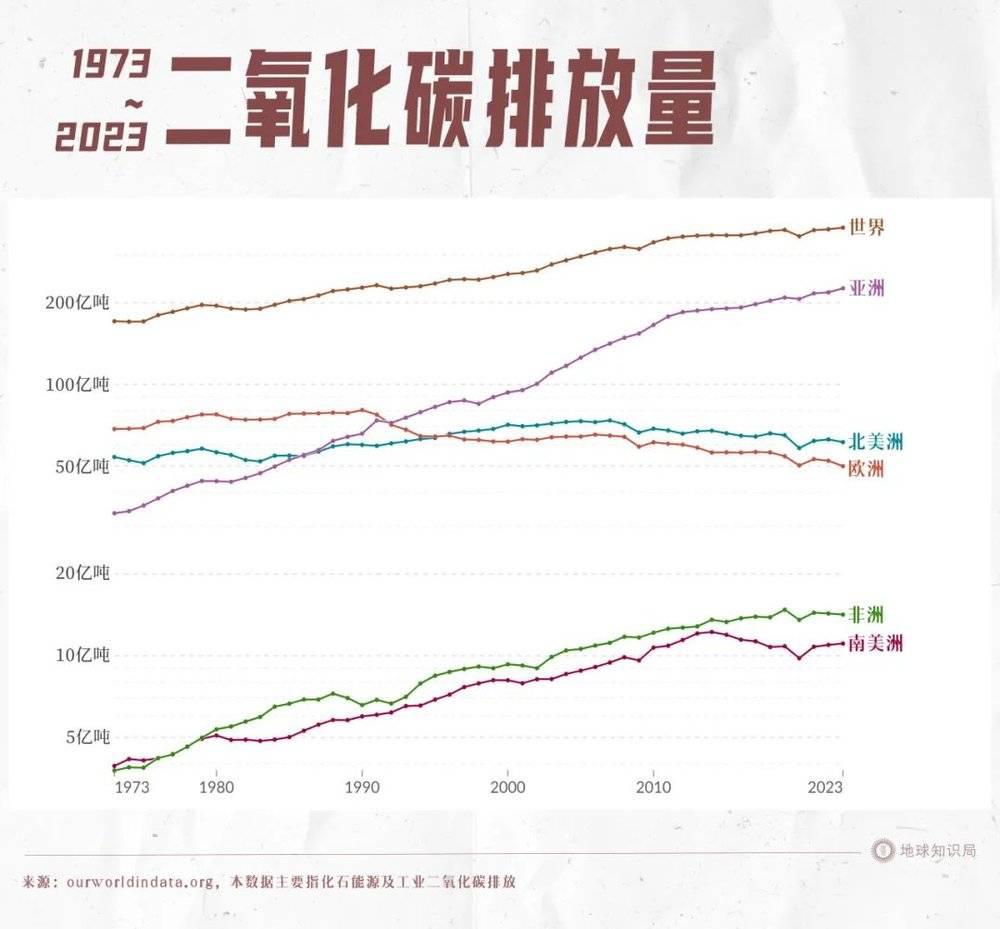

不同国家因发展阶段不同,在碳排放问题上的立场差异巨大。

其中,中国的态度非常积极,成果也最为显著。2023 年 11 月,中美联合声明中宣布,要支持 2030 年全球可再生能源装机增至目前的三倍。而从现在的趋势来看,全世界只有中国能接近这个 " 小目标 "。

中国减碳成效之所以冠绝全球,跟政策、技术、人才等特殊优势息息相关。而其他发展中国家则相反,由于工业化需求、技术滞后等因素,在减碳方面既缺乏能力,也缺乏意愿。

发达国家普遍已完成工业化,甚至有些到了去工业化的阶段,它们不是不需要工业,而是把一些制造业转移给了发展中国家,同时却要求发展中国家大幅减排。这听起来非常双标。

比如当初发布联合声明的美国,连《巴黎协定》都退了,这个目标至少是暂时被搁置了。

美国人在气候问题上分歧极大,背后既是传统能源行业与新兴环保行业之间的博弈,也是无数迥异个体的不同认知。随着民主党和共和党的交替执政,美国在减碳的问题上左摇右摆。

至于欧洲,由于高度依赖脆弱的北大西洋暖流增温增湿,在过去的 30 多年里,普遍把减碳看得很重。

然而,自从俄乌冲突爆发后,欧洲国家在经济、民生等方面面临很大危机,不断流传出放弃或者搁置减碳目标的消息。有些国家意识到了能源自主的必要性,重启了搁置多年的采矿项目。

作为典型的发展中国家,印度在快速工业化进程和持续增长的人口压力下,碳排放仍处于上升阶段。

尽管莫迪政府提出 2070 年实现碳中和目标,但受制于以煤炭为主的能源结构、薄弱的可再生能源基础设施,其碳排放峰值远未到来。

国际能源署预测,未来 20 年印度将贡献全球能源需求增量的 25%。而其现行政策更倾向于保障能源安全与经济增长,环境治理常让位于制造业扩张需求。

即使是中国,在政策持续支持、多项技术领先的情况下,传统能源与新能源产业也依然面临着各自的困境。

传统能源行业面临着巨大的转型压力。环保改造往往成本高昂,融资困难,还存在技术瓶颈。有不少技术改造甚至要求停工停产,企业能否存续都成了问题。

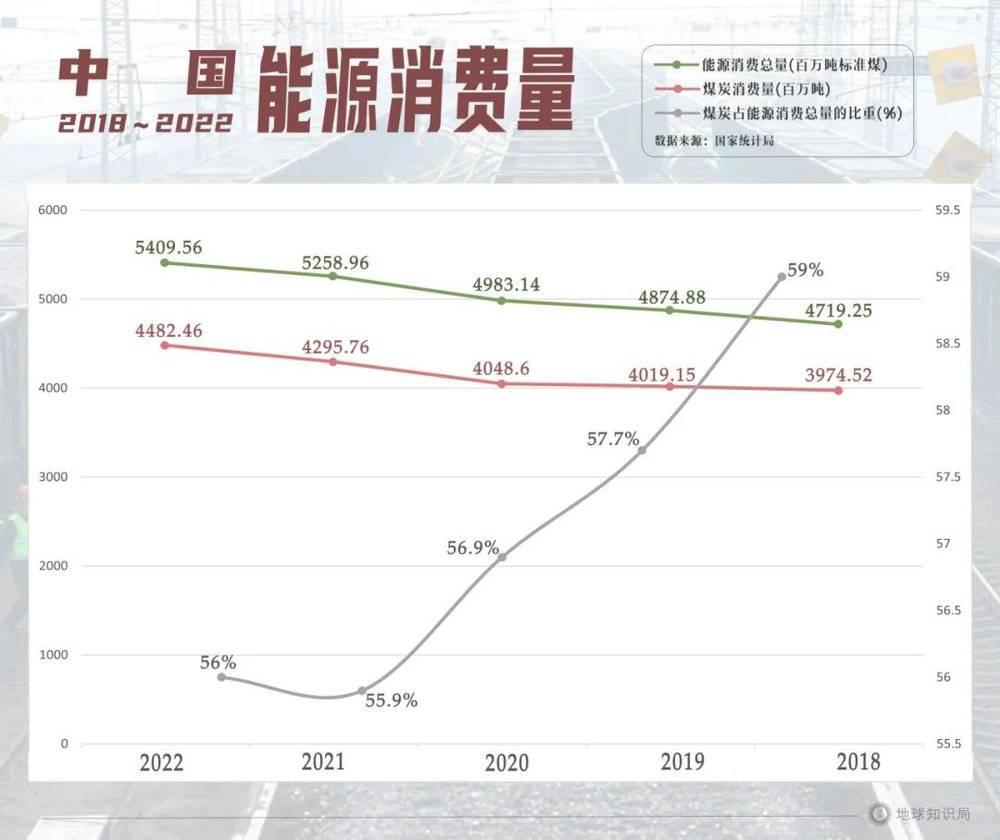

放眼国际,传统能源依然是能源的压舱石,比如稳定又便宜的煤电,在一些发展中国家和能源设施相对薄弱的地区,仍旧不可替代。在我国能源消费结构中,煤炭消费量也至今占据了半壁江山。

相比之下,新能源行业虽然在多国政策支持下快速发展,但政策和补贴一直在变。一旦补贴减少,政策红利就越来越少。

此外,这十余年来新能源技术更新迭代迅速。从单晶硅、多晶硅电池,到薄膜电池,再到钙钛矿等新兴光伏技术,市场竞争愈演愈烈。企业需要不断投入研发资金以保持竞争力,这也是一笔不菲的支出。

减碳,是一笔糊涂账

到底怎样才算环保呢?符合怎样的标准才算合格?这是一笔糊涂账——一直存在绿电、绿证和碳信用重复计算的问题。

绿电是指利用风机、光伏等特定设备,将风能、太阳能等可再生的能源转化成电能所产生的电力。

绿证是指可再生能源绿色电力证书,是相关主管部门、组织机构向可再生能源发电项目及其发电上网的电量核发的绿色电力证书,被应用于电力交易,以减少电力消耗给企业带来的间接排放。

然而,这些绿电、绿证的交易,由于证电分离、难以溯源等原因,在国际上始终没有达成统一互认。

碳信用是指一个项目或企业相较于基准情形减少或吸收的温室气体排放。通常来说,一个碳信用就代表额外减少或吸收了一吨二氧化碳当量。碳信用也可以买卖。

不难发现,要计算碳信用,首先要设定一个 " 基准排放量 ",也就是指如果不采取任何减排措施,原本会排放多少温室气体。然后用实际排放量减去基准排放量,就能知道减少或增加了多少排放,换算成碳信用。

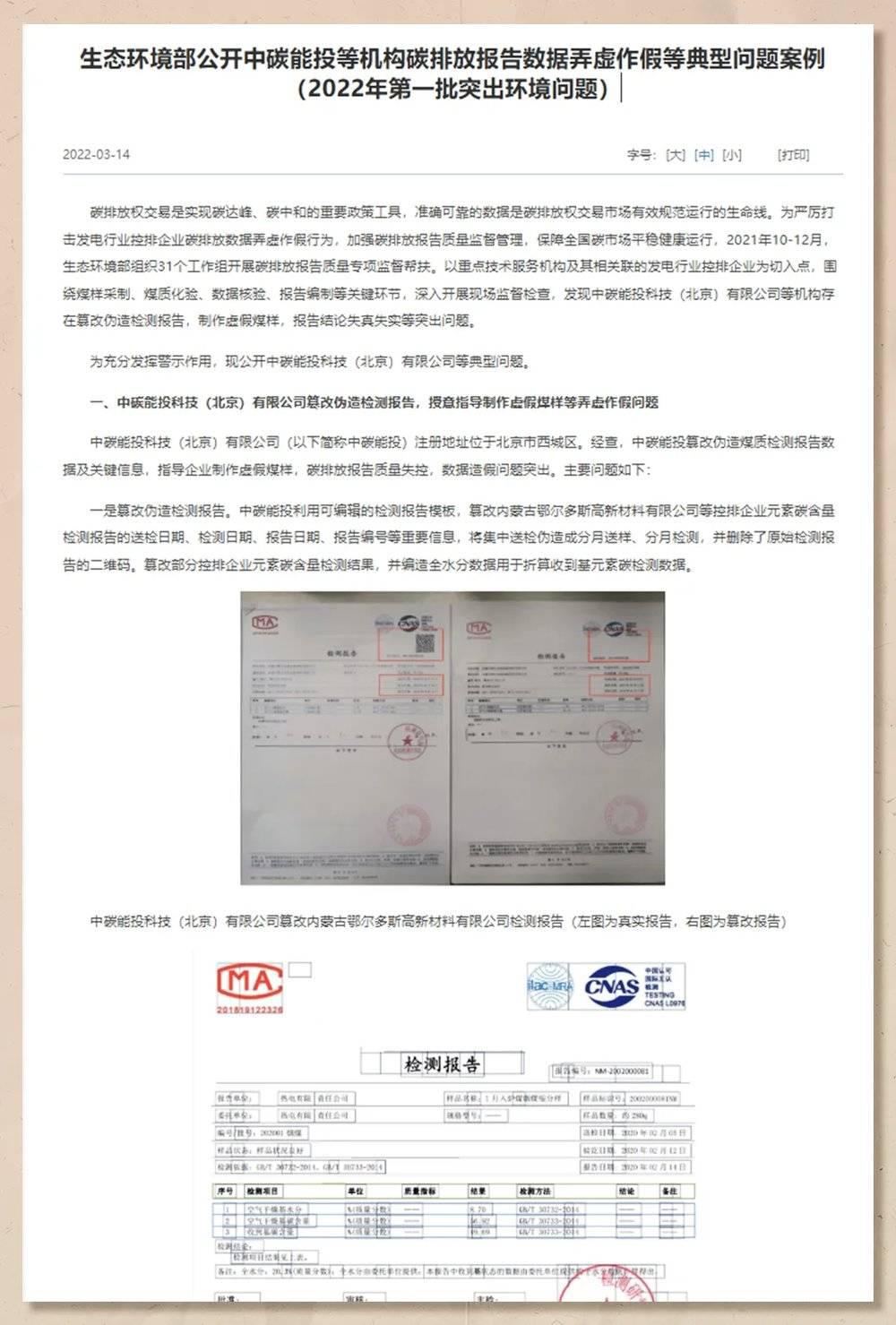

但在现实中,减排机制及方法各有差异,基准排放量的选取和论证也有弹性,减排机制难以实现全球项目的数据监管和核查控制,而且清洁减排技术发展很快,这些都会影响碳信用的公正性。

2024 年,我国明确绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明。

以前碳信用可以变现,通过国际绿证也能被承认。绿证成为唯一证明之后,拿着这两个认证的突然就不能交易了,还得另想办法获得绿证,这些都是真金白银的成本。

在成本与收益的算计下,钻概念空子的不止能源企业。比如,有些制造业可能会 " 拆东墙补西墙 ":A 化工厂宣称 " 二氧化碳减排 50%",却被环保组织扒出甲烷泄漏量翻倍——用二氧化碳当量一算,总排放量反而增加 20%。

这里就能看出明确概念的重要性了,各个国家、各种学说掐成一团的背后,是产业的分工和矛盾,而要算清产业的账又得引入一堆五花八门的概念。

为了明确计算各个主体增加了多少温室效应,就有了 " 碳足迹 " 概念:不论是区域、国家、省市这些地理单元,还是企业、产品这些商业单位,乃至建筑和个人,都可以用碳足迹表示其排放了多少温室气体。

最近户外运动品牌越来越火的 " 碳标签 ",就是产品的碳足迹。碳标签能告诉你一件衣服从纤维的原材料到最终作为衣服被丢弃,一共产生了多少二氧化碳当量。

来之不易的进展

如前所述,《巴黎协定》的目标主要是将全球气温升幅控制在 2 ℃以内,并努力控制在 1.5 ℃以内。虽说它要求各国 " 自主贡献 ",给了各国相当大的空间,但目前仍然在世界多地取得了一些进展。

在欧盟,最新的气候行动进展报告显示,温室气体排放量较 2023 年下降了 8.3%,温室气体净排放量比 1990 年的水平降低了 37%。

在日本,2022 财年日本温室气体总排放量为 11.35 亿吨二氧化碳当量,相较 2013 财年减少了 19.3%。

而在中国,根据《中国落实国家自主贡献目标进展报告(2022)》,2021 年中国碳排放强度比 2020 年降低 3.8%,比 2005 年累计下降 50.8%。2023 年,中国非化石能源占能源消费总量比重增长至 17.9%,同时全国可再生能源装机规模突破 15 亿千瓦,已经提前完成目标。

一方面,这些进展是政策鼓励和约束的成果,另一方面也离不开技术的进步。

例如利用碳捕获与封存技术,可以将捕集的二氧化碳运输到可利用或者封存的地点,注入地下封存,或加工处理成生产化工产品、建筑材料的原料。钢铁、水泥、有色金属、化工等高耗能排行业都有望通过这种手段深度脱碳。

虽然这种技术已被写进了全国各省市的碳达峰、碳中和方案中,但成本很高,难以大规模应用。而且,在二氧化碳储存过程中有泄漏的风险,还可能导致地下水变酸、盐度升高、矿物溶解等环境问题,甚至会影响饮用水安全。

再如直接空气捕集技术(DAC),可以直接从空气中移除二氧化碳,装置规模较小,无论安装在哪里都能用,从设备层面来说比较容易推广。

但这项技术更贵,而且也不够成熟。据估计,二氧化碳的捕集成本可能高达每吨 200~600 美元,比碳捕捉和封存技术还高得多。在我国,这类试点屈指可数。

虽然从全球政治、经济、概念等层面来看,减少碳排放都称得上 " 乱作一团 ",但咱们中国从上到下一直都在积极地奉献力量。