邻里之间建房,有老话说“借山不借水”,这话是什么意思?

在农村,常听老人说到邻里间房屋时,有一条规矩,那就是“借山不借水”。句话中的“山”和“水”,分别指什么呢?为什么要“借”呢?

农村邻里间建房,一般来说各有各的宅院,也各有各的房屋,相互之间借一些东西,比如农具、办酒席的餐具和桌椅碗筷等,过去农村甚至还借柴米油盐。

不过,这句老话中所要“借”的“山”和“水”,不是物品,也不是日常生活中的柴米油盐,甚至连“借”字也谈不上真正意思上的借,而是另有含义。

俗语中的“借”,是一种客套的说法,是“共有”的意思,也就是通过双方协商同意后,共同拥有。

“山”,即山墙,也就是房屋两端的外山墙,即与前檐和外檐垂真的外墙,这种墙民间称外山墙,简称山墙。

“水”,即排水系统,包括屋檐水、生活用水等整个住宅的排水。

因此,“借山不借水”的意思是说,邻里间建房时,屋房可以共山墙,但是,排水系统要分开独立,各自排各自住宅的水。

在农村,邻里之间一般忌共山墙,有的地方甚至连围墙都忌讳共享。有俗语说“借墙不建房,建房梦一场”,此话中的“墙”,既指宅院的围墙,也指房屋的山墙。

然而,事情总有例外。有一些地方,因历史上形成的建筑风格,“借山”的情况就很正常。还有一些地方,因为宅基地狭小,为了节约土地,扩大空间,邻里间在建房时往往整合资源,出现“借山”的情况。主要有以下几种类型。

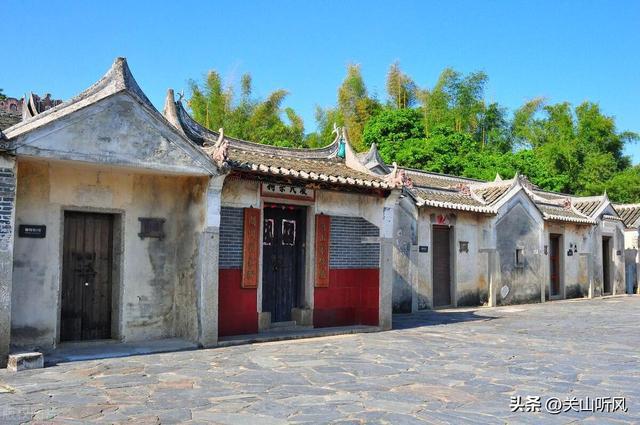

一是排屋。排屋的历史,从远古时期就出现了,那时还是很简陋的棚子。考古工作可以得到证实,在南方各地普遍存在。

远古时期的人类一般聚族而居,房屋依山而建,建成一排排,每座房屋长的可达上百米。到后来,长江流域及以南的地区的山区,沿袭了这一传统。一个家族的人,将房屋建成排屋,即一个家族的人居住在一座长长的房屋内。

比如,湖南雪峰山地区,至今仍然保存了这种传统民居。江浙地区的山区,也同样有这种古民居。

这种排屋,呈一字排开,没有围墙,每户人家有三个开间,中间为堂屋,左右两个开间为住房。两端的山墙与左右邻居共有,其他的附属设施,则建在房屋的后面。

二是围屋。也就是江西、广东一些地方的客家方形围屋,还有福建房的土楼,一个大家族居住在围屋内,从整体结构来看是一座房屋,但在房屋内,每家每户都有各自的房屋,左右邻居共有山墙。

三是店铺。旧时,水运是重要交通之一。沿江河的一些地方商业发达,形成很多集镇和商埠、码头,沿街房屋大多是前店铺,后面住房。

这些地方往往宅基地非常紧张,有“寸土寸金”之说。那时,沿街的房屋,为了尽可能的利用空间,扩大店铺面积,很多人家在建房时,与邻居协商共享山墙。

后来,一些山区集镇也同样采用这种“借山”的方式建房。

四是新开发的小城镇。在最近几十年来,很多地方对小城镇进行了开发,很多农村民众到小城镇规划区购地建房。一般来说,这些建房用地,大多按照门面出让,门的宽度为4米宽左右。

购地后的人家,为了充分利用空间,往往数户人家联合起来,达成协议共同建房,这样既可以节省成本,比如建材(砖石、钢筋、水泥等),又能减少占地空间,使门面的空间最大化。这种共同建房的模式,主要就是“借山”,即左邻右舍共享山墙。

那么,为什么建房时,民间“不借水”呢?这里面既有传统民俗方面的原因,也有现实生活方面的原因。

1、传统民俗方面的原因。在我国传统文化中,水代表财,天上下的雨水,更是被认为是天赐之财。因此,民间将自家的屋檐水看得很重要,认为只可滴落到自家的地盘,为财富聚集;不能滴落到别人家的地盘,否则就是财富外泄。

生活用水也有同样的说法,宅内的水汇集后,由自己家的排水沟,从住宅的水口处排出,不能让水流到他家的住宅,不然也是财富外泄,家里就不聚财了,或者说家里的财运会出现问题。

因此,在传统民俗中,家里的排水系统,一般在住宅内要有独立性,不能共用管道、沟渠或下水道。排水也只能往公共区域排,不能往别人家的住宅排。

2、生活中排水存在的现实问题。住宅排水是系统性的,排水涉及动态的水流、污物和气味。如果自己住宅没有独立的排水系统,就会出现以下缺点。

一是责任难以划分。如果出现排水不畅、堵塞、水倒灌等情况时,责任难以界定,在维修时容易出现推诿。

二是存在卫生隐患。出现污水渗漏、异味扩散时,责任不明,不及时排除,会影响居住环境。

三是产权不明晰。传统排水设施主要以水沟(明沟和暗沟)及简单的管道为主,共同使用最大缺点是,出现排水问题后,谁都可以管,谁都不愿管,结果出现无人管的局面。

以上三个方面的缺点,最终可能引发邻里之间的矛盾,造成邻里不睦。

正是因为以上原因,再加上过去的农村及集镇,不比城市,有专门的市政部门管理,一般都是自我管理,才有了“借山不借水”的说法。其主要目的还是为了防范邻里之间的矛盾纠纷,营造和谐的邻里关系。

当然,“借山”也容易出现邻里矛盾,主要是界址不明、拆旧建新时容易产生矛盾。因此,过去在建房时,如果要“借山”,一般都签订了契约,现在叫合同,把事项载明,就可防患于未然。